銀行から融資を受けられる上限額の目安|4つの視点から見た借金しすぎの境界線

目次

手許資金が足りないなら躊躇なく融資を受けるべきだが

小さな会社にとって手許のキャッシュの厚みは「選択肢の幅」そのものなので、選択肢がないことで負のスパイラルに陥ることがないよう、手許のお金が足りないのであれば借入に過度に躊躇してはならないというのが私の融資に対する基本的な考え方です。

しかし、だからといっていくらでも借金をしても良いわけではありませんし、銀行も融資をしてくれるわけではありません。

では、いくらまでなら融資を受けることができるとともに借りても良いものなのでしょうか。

今回は、借金をしてもよい上限額の目安を4つの視点から示してみたいと思います。

債務償還年数からのアプローチ

これは「借入金総額をどれくらいの期間で返すことができるのか」という視点から借入金の上限額の目安を見る方法です。

借入金を何で返済するかというと、稼いだお金だといえます。

それは利益であり、税金を支払った残りである最終的な利益「当期純利益」が基本となります。

しかし、利益を計算するために差し引いた費用の中に減価償却費が含まれています。

この減価償却費というのは、設備投資として支出した金額は、支出した時点ですべて費用となるのではなく、その設備投資の利用可能期間(法定耐用年数)に分けて費用とされたものです。

この減価償却費は計上された時点ではお金が出て行くわけではありません。

あくまでも計算により費用とされるものです。

そこで、実際にその期間に稼ぎ出した金を計算するのであれば、この減価償却費を戻す、つまり当期利益に加算をしておくことが必要なのです。

このようにして計算された稼いだ金額が借入金の「返済財源」となるのです。

返済財源=当期純利益+減価償却費

この借入金の総額をこの返済財源で割ることで「借入金総額を何年で返済できるか」という「債務償還年数」が計算されます。

債務償還年数=借入金総額÷返済財源

中小企業の中には、減価償却費を減額することで利益を確保するような決算を見かけますが、返済財源の計算式をみれば、そのような行為があまり意味が無いことがわかります。

また、利益を圧縮する節税策をやりすぎた結果、金融機関の評価が下がり、融資の枠を小さくしたり金利が上昇したりする事が起きうることもわかるでしょう。

では、この債務償還年数が何年以内であればよいのでしょうか。

一つの目安は、債務償還年数は「10年以内」であることが妥当であり、中小企業の平均値はだいたい8.5年程度と言われています。

ですから、新規の設備資金の融資を受ける場合に作成する事業計画書上は、その設備投資による利益を考慮した債務償還年数が10年以内であることが望ましいでしょう。

しかし、中小企業の場合、役員報酬により法人と個人を通じた納税額や利益の調整がされていることが多く、当期利益はほんの少ししかないという決算書をよく見ます。

これでは、返済財源額が極端に小さくなってしまいます。

そこで、「金融機関が融資をしたい場合」には、法人と個人を一体として評価をすることもあります。

具体的には、稼いだお金である返済財源は会社と個人を合算するとともに、返済する借入金についても法人の借入金と個人のローンを合算をして債務償還年数を計算します。

その結果、その場合の返済財源の金額と債務償還年数は次の算式のようになります。

返済財源=会社の当期純利益+減価償却費+役員報酬

債務償還年数=(会社の借入総額+個人の住宅ローン等)÷返済財源

この債務償還年数が10年以内であることを返済完了までの期間からみた借入金額の上限の目安とします。

売上規模からのアプローチ

売上高は、その会社の事業規模を表す一つの有力な指標です。

その事業規模から借入金の返済能力を判断するために、「借入金の総額が平均月商の何ヶ月分であるか」という「借入金平均月商倍率」をいうものがよく用いられます。

借入金平均月商倍率=借入金総額÷平均月商

この数値は、その業種の粗利益率によりかなり意味が変わってきます。

なぜなら、返済財源となるのはあくまでも利益であり、粗利益率の低い業種ではいくら売上高が大きくても粗利益額が小さいからです。

そのため粗利益率の低くめの「卸売業であれば平均月商の三ヶ月分」、粗利益率の高めの「製造業・小売業・サービス業であれば平均月商の六ヶ月分」を売上規模からみた借入金の上限額の目安とします。

いずれの業種でも借入金の総額が平均月商の8か月分に到達すると、銀行から何らかの改善策を求められることが多く、年商を超えると新規の融資はかなり難しくなります。

小さな組織で高効率の経営を目指すためには「売上至上主義」ではなく、「利益第一主義」でなければならないのは間違いありませんが、融資に関しては「売上高も大切」であるといえるでしょう。

資本構成からのアプローチ

自宅をローンで購入した時と自己資金で購入した時では、どちらがその後に収入が減ったときに破綻をしなくて済むのでしょうか?

当然、自己資金である頭金が多いほうが返済が少ない分、家計が破綻する確率は低いことになります。

実は会社も同じです。会社がお金を投下し、利益を得ています。その投下した資金の合計を「総資本」と言います。

これは貸借対照表の負債・純資産の部の合計金額のことです。

このうち返済が不要な資本金と過去の利益の合計である純資産が大きい方がその後収入が変動しても会社が破綻するリスクは低いことになります。

逆に言うと、自宅であれば購入した自宅資金に住宅ローンが占める割合ともいえる、全体の総資本のうち借入金が占める割合から借入金の限度額を把握します。

この「総資本に対する銀行借入金の割合」を「総資本対借入金比率」と名づけます。

総資本対借入金比率=銀行借入金÷総資本

この借入金が総資本の60%を資本構成から見た借入金残高の上限の目安とします。

金利負担からのアプローチ

支払利息は稼ぎ出した利益で賄わなくてはなりません。そこで、「営業利益が支払利息の何倍あるか」をみることで、どれだけ利息の負担に余裕があるかをみる指標があります。

それが「インタレスト・カバレッジ・レシオ」と言われるもので、銀行も会社の評価をする際にはこの指標を重視しています。

インタレスト・カバレッジ・レシオ=営業利益÷支払利息

しかし、何度も申し上げますが中小企業の利益は役員報酬により利益の調整がされてしまっており、この指標が正しく把握できないことも多いものです。

そこで、役員報酬の影響を受けない「粗利益額と支払利息の割合」を「粗利益対支払利息比率」と私は名づけてそちらで金利負担の割合をみています。

粗利益対支払利息比率=支払利息÷粗利益

これは、あくまでも私の経験則ですが、支払利息が粗利益の金額の6%程度になると多くの企業では、最終的な利益を確保しづらくなる傾向があります。

ですから、最大でもこの支払利息が粗利益金額の6%になると借入金の負担は上限に到達しているといえるでしょう。

これらの4つのアプローチから、まずはあなたの会社の融資の上限額を把握してみてください。

このうち最も小さいものを「健全と思われるあなたの会社の銀行借入金の上限額」と理解していけばよいでしょう。

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

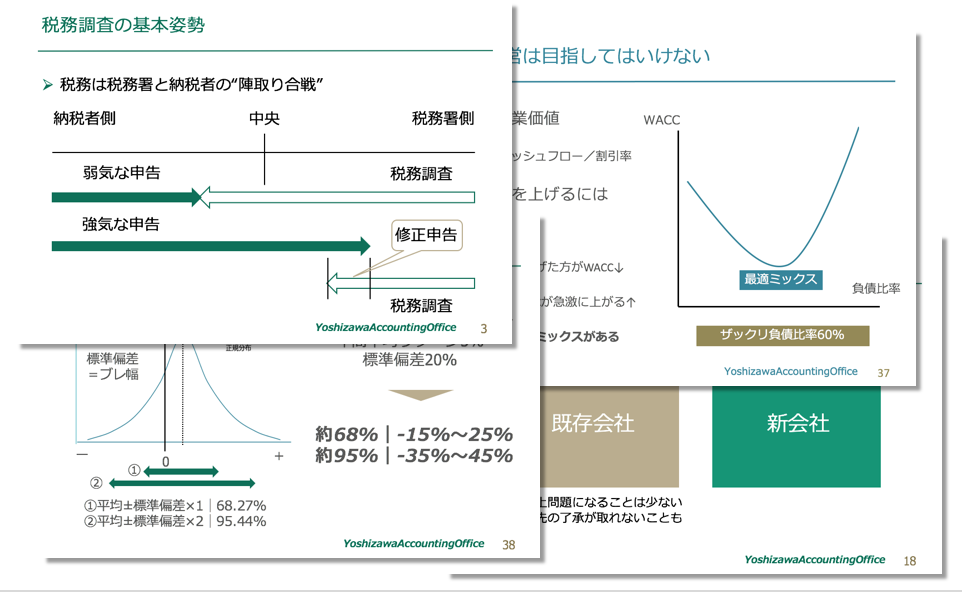

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を