役員退職金はいくらまでなら払ってよいの?ー功績倍率という理不尽な基準にどう挑むのか

目次

最大の節税効果を生む役員退職金支給だが

中小企業オーナーにとって、現在安定的で最も節税効果の大きいものは、この役員退職金支給ではないかと。

それだけ効果が大きいのであれば、より多くの金額の役員退職金を支給したい。

では、いくらまで役員退職金を支給してもよいのでしょうか?

結論は、「いくらでも好きなだけどうぞ」というもの。

その会社の業績や退職した役員の功績に応じて妥当と思う金額を株主(オーナー)が承認すれば良いだけです。

その人の功績について、金銭的な評価を税務署が行うことはできません。

しかし、役員退職金について税制上無制限にその損金算入を認めてはおらず、節税メリットを考慮すると、実際に支給される役員退職金額は税制上認められる上限額に”引っ張られる”ということが多いといえます。

そこで、今回は、役員退職金の税制上の取扱いと法人税法上の損金算入上限額という”底なし沼”に、ちょっとだけ踏み込んでみようと思います。

受け取った役員退職金の税制上の取り扱い

(1)生存退職の場合

本人が存命中に役員の退任をしたことにより支給された一時金は、次の算式で計算された「退職所得」について、他の所得と合算されることなくその金額に応じた税率の所得税・住民税が課税されます。

退職所得=(退職金支給額ー退職所得控除*)☓1/2

*退職所得控除は勤続年数が20年以下は年40万円、20年を越える部分は年70万円

結果的に、退職所得は、通常の給与所得よりも税負担がはるかに少なくて済みます。

(2)死亡退職の場合

死亡に伴い支給される退職金は、相続財産の一部となり相続税の課税対象となります。ただし、支給額の全額が相続税の対象となるわけではなく、次の算式の非課税枠があります。

退職金の相続税非課税枠=500万円☓法定相続人の数

また、死亡に伴う弔慰金については、次の算式の金額までは非課税とされています。なお下記の金額を超えた部分の金額は死亡退職金とされます。

業務に関連した死亡:死亡当時の月額給与の3年分

業務に関連しない死亡:死亡当時の月額給与の6ヶ月分

支払う側の法人については、税法上適正と認められた金額まで、その退職金は損金算入が可能です。

「過大な退職金」とされた金額は法人では損金不算入となりますが、その支給に違法性があるわけではないので返還が求められるようなことはなく、もらった個人が実際に受け取った金額について所得税等や相続税が課税されることになるのです。

役員退職金の損金算入時期と必要手続き

(1)役員退職金の損金算入時期

損金算入時期は原則「役員退職金支給額を株主総会で決定した日」ですが、法人が「退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合」は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。

つまり、

・株主総会で決議した日に退職金の損金算入は未払でも可

・未払計上せず実際に支払った事業年度の損金とすることも可

ということです。

支払時の事業年度の損金とすることができるということは、資金繰りの都合に応じ、二、三期間であれば事業年度を分散して退職金の損金算入も可能であるということ。(あまりに長いと退職に伴う「一時金」ではないとして退職所得とされないリスクもあります)

あるいは、退職金支給前に毎期「役員退職給与引当金」を会計上費用として計上しておき、税務申告書上「損金不算入」とすることでも、退職金が一事業年度で一括して費用計上されることを回避することは可能です。

生命保険による役員退職金の準備プランの利点として「一括して退職金の損金算入がされると赤字転落する可能性があるのに生命保険で準備をすれば分散して損金算入ができる」ということが言われますが、実際には、生命保険に加入しなくてもそれは可能なのです。

なお、退職金の額が具体的に確定する事業年度より「前の事業年度」において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合であっても、未払金に計上した時点での損金の額に算入することはできません。

また、法人が退職年金制度を実施している場合に支給する退職年金は、その年金を「支給すべき事業年度」が損金算入時期となります。

(2)必要手続き

役員退職金を損金算入するためには、「役員退職金支給額を決定した株主総会議事録」の作成をしなくてはなりません。

また、退職時の業績次第で長年の功績に報いる役員退職金額が大きく変わるのも不公平であることから、役職ごとにどのような計算根拠で退職金を支給するかを定めた「役員退職金規程」を事前に策定しておいたほうが良いでしょう。そのほうがその支給額の算定根拠としての税務上の説得力も高まります。

役員退職金はいくらまでなら損金算入OK?

(1)役員退職金の功績倍率ってなに?

役員退職金の算定方法には、主に「功績倍率方式」と「一年当たり支給額方式」と言うものがあります。

実際には、功績倍率方式が多く、適正とされる役員退職金の上限は次の算式とされています。

適正とされる役員退職金の上限=最終月額報酬☓勤続年数☓功績倍率

功績倍率とは、その役員の貢献度合いに応じた加算率ということなのでしょうが、さらに、功績倍率の採用の仕方によって「平均功績倍率方式」と「最高功績倍率方式」に分かれます。

平均功績倍率

同業類似の法人のうち比較対象とされた法人の功績倍率の「平均値」

最高功績倍率

同業類似の法人のうち比較対象とされた法人の功績倍率の「最高値」

ですが、この功績倍率が争点となった場合、「平均功績倍率」では支障がある(抽出可能件数が僅少でかつ抽出した会社がその法人と極めて類似している)などの特殊事情がない限り、採用されるのは「平均功績倍率」のほうです。

(2)功績倍率は税務署しか知らない

厄介なのは、納税者側が同業類似の法人の功績倍率や役員退職金額(一年当たりも)を調べる方法がないということです。

また、判例などを見ても、この功績倍率は全くのバラバラです。

一般的には社長の功績倍率であれば「4倍から1倍」の間に収まることが多いといえますが、過去の判例はあくまでも個別事案について正しいとされた功績倍率であり、そのまま自社の申告に流用しても認められるとは限りません。

つまり、適正な役員退職金額の算定は、税務署が独自に調べた同業類似の法人の退職金のデータに従うしかなく、100%税務上安全な役員退職金額を支給時点で算定することが納税者には難しいということなのです。

(3)自身で算定しあとは腹をくくるしかない

そんな不透明な基準に翻弄されるのはどうにも納得がいきませんが、事実なので仕方がありません。

では、納税者はどうすればよいのでしょうか?

まずはある程度合理性のある根拠を自分で出すしかないです。

例えば、TKCが自社のシステムを利用した中小法人の役員退職金支給データをまとめたY-BAST。

あるいは、日本実業出版社が全国の中小企業の賃金等を調査したデータ集などで、自社に近い会社の退職金支給実績から功績倍率を算出します。

最新全国調査中小企業の「支給相場&制度」完全データ(日本実業出版社)

ところが、このYーBASTを基にしてして算出した「最高功績倍率」が裁判で認められなかった例(東京高裁平成25年7月18日判決)もあり、データ集のデータがあればなんでもOKというわけではないのです。

ただ、この事件では、功績倍率を14.5倍として申告して否認されたものを「TKCのデータでは3倍の功績倍率にしているとこともあるのでせめて3倍にしてくれ」といったところ、「そんな都合の良いものをピックアップされてもね。同種の類似法人の平均したら1.18倍だよ」と裁判所に認定されたものであり、TKCのデータが悪いというよりも、「14.5倍なんてふざけた功績倍率では、税務署も本気出すしかなく落とし所を探しようがない」ということなのではないかと。

いずれにせよ、どうやっても税務上否認されるリスクを0にできないグレーゾーンについては、「もし税務調査で否認されたらどうなるのかと」いうことを想定し、その確率を考慮した「期待値」で意思決定をするしかありません。

確かに、税務上否認されるリスクはあるものの、社長の役員退職金の功績倍率については3倍までは認められることがほとんど。

事実、私の父が在職していた会社から支給された死亡退職金について税務調査で高すぎるとの指摘を受けたことがありますが、これはグループ会社全体で功績倍率3倍としていたものの、親会社と子会社の負担割合の関係で、片方の功績倍率が3倍を超えていた分が高すぎるという指摘がされたものであり、功績倍率3倍という役員退職金規程は正しいものとされていました。

(結果的には「高すぎるとはどういうことだ。言っていいことと悪いことがあるだろう。お前にうちの親父の何がわかるんだ」という顧問税理士兼遺族の私の穏便な主張が認められました)

合理的な根拠のもとで算出された役員退職金が過大だと万一否認されたとしても、仮装隠蔽として重加算税が課税されるようなことはまずありません。

そうなると、否認されたことでの追徴課税は、過少申告加算税と延滞税を合わせてもせいぜい本税+2割アップと言うところ。

それに対して、万一否認されるリスクというのは、税務調査に来る確率、税務調査で指摘される確率、税務調査で税務署の主張を飲まざるをえない割合などを考慮すると、その出現率は、目立つ役員退職金支給でもせいぜい1割程度ではないのかと。

結果的に、利益水準の高い会社であれば、所得税等の負担増次第ですが、リスクを取って功績倍率3倍で役員退職金を支給するという意思決定の期待値は、リスクを0にしようと功績倍率1倍で役員退職金を支給したときよりも高いのではないかと。

あとは、万一否認され追徴課税されたとしても慌てないよう、その分の資金をプールしておけば良いでしょう。

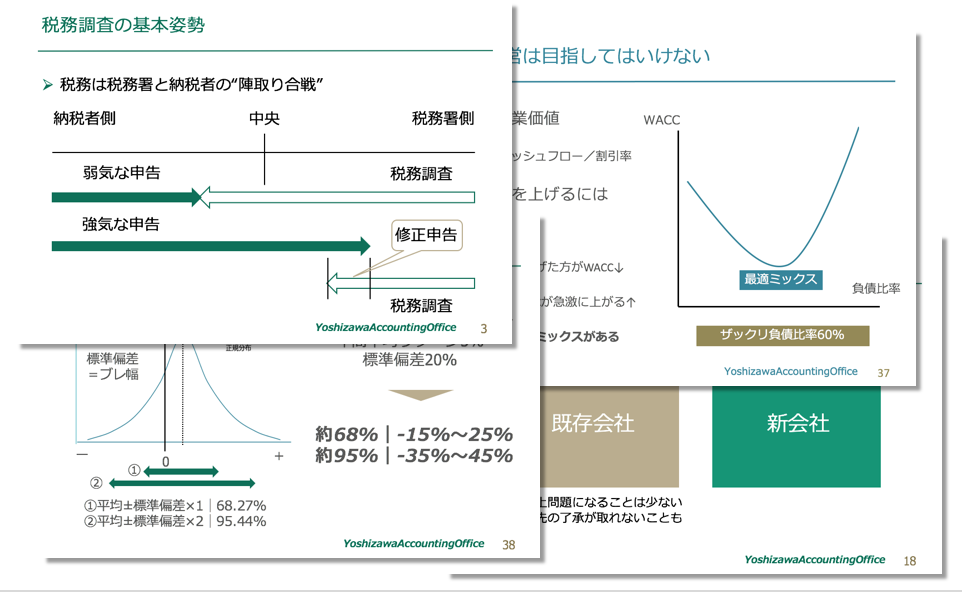

これは、何も「どうせバレやしない」といういい加減なものではなく、税務署と納税者側という利害の対立する両者間での”陣取り合戦”で最適な結果を出すためにリスクとリターンを冷静に比較した上での積極的な判断だと言えます。

「税務署しか算定基準がわからない」という理不尽な取り扱いに挑むにはそれしかないでしょう。

投資についても集客活動についても、結果がどうなるかわからないというリスクを享受したがゆえに利益というリターンがもたらされる。

リスクを0にしようとすれば得られるものなどほとんどないのです。

というこの記事自体、税理士からメチャクチャ批判されるリスクがありそう。

書くことのリターンは全くなさそうですけどね。

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を