【基礎】今さら聞けないレバレッジ効果ってなに?|結果の変動幅を大きくするもの

目次

小さな努力で大きな成果を?

巷では、「レバレッジを掛ける」というと「小さな努力で大きな成果を上げること」のように言われます。

元々の会計・ファイナンス的な意味合いは、「結果がテコの原理のように大きくブレる」ということ。

そこで今回は、今さら聞けない「レバレッジ効果」の本当の意味とそのレバレッジ効果を生み出すものについてまとめてみることにします。

借入金によるレバレッジ効果

例えば100万円を投資すると10万円のリターンが期待できる金融商品があったとします。このときの期待リターンは10%(10万円÷100万円)です。

この金融商品を1,000万円購入すれば、期待リターンは10%ですから利益は100万円になるはずです。

では、その1,000万円を自己資金100万円に借金900万円を加えて購入した場合の「自己資金に対する」期待リターンはどうなるのか?

借金の利息をほぼ0とすれば、100万円の自己資金で100万円のリターンを上げられることになるので、期待リターンは100%(100万円÷100万円)と自己資金で全額購入したときの10倍に跳ね上がることになります。

もちろん、投資ですから損をする場合もあります。その時のマイナス幅も借金により10倍になるということです。

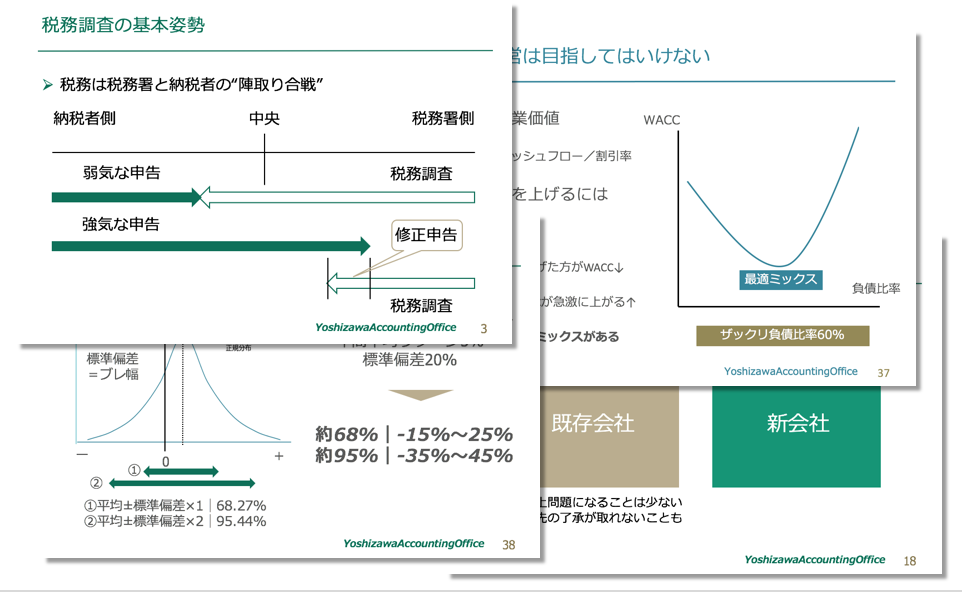

この借入金により自己資金に対する投資のブレ幅(リスク)が大きくなることを「借入金のレバレッジ効果」といいます。

ここから、自己資金で投資をするよりも借金で投資をするほうが「危険度が高い」かのように言われます。

しかし、リスクとは「結果のブレ幅の大きさ」のことであり、投資が「失敗する確率」のことではありません。100%失敗するのであれば、その結果を予想する人にとって結果のブレ幅はないのでリスクは0なのです。

借金で自己資金に対する結果のブレ幅は大きくはなりますが、借金そのもので投資の成功確率が変わるわけではないでしょう。

例えば、FX(為替証拠金取引)をする際に、自己資金100万円で借金で10倍のレバレッジを掛けて1,000万円の投資をしたときとレバレッジは掛けず自己資金で1億円で投資したときでは、その結果のブレ幅は、自己資金で1億円を投資したときのほうが大きいはずです。

借金によりリスクが高まったとすれば、自己資金の数倍の金額の投資をしたためであり、あくまでも、投資の成果のブレ幅であるリスクは、その投資額の大きさによりもたらされる。

同じ金額の投資であれば、その投資のブレ幅は借金でも自己資金でも基本的には同じであり、借金をすることで新たに加わるリスク(変動要因)は金利変動のリスクであるということなのです。

固定費のレバレッジ効果

売上高を獲得するための犠牲である費用には、売上高の増減に連動して増える「変動費」と売上高には関係なく発生する「固定費」に分けられます。

変動費の代表例は「売上原価」であり、固定費の代表例は(実際には売上増加すれば増えますが)人件費、支払家賃、支払家賃などが挙げられます。

まず、売上高が増えた場合を考えてみましょう。

変動費の割合が高いと売上が増えるのに連動して変動費も増えていくので、売上高に比例するように利益が増えていきます。

一方、固定費の金額が大きい場合、売上高が増えていっても固定費の金額が増えず、売上高のすべてが利益となって増えていくことになるので、売上高増加に伴い利益が急激に増えていくことになります。

では、売上高が減った場合にはどうなるのか?

変動費の金額が大きい場合、売上高減少に伴い変動費も減少するので、その差額しか利益は減りません。

一方、固定費については、売上高が減っても固定費の額は減らないので、売上高減少分だけモロに利益が減少します。

例えば、売上高が1000万円、固定費が800万円、利益200万円の会社があったとします。

ここから売上高が10%増えたとき、利益は100万円(1000万円×10%)増えます。

売上高は10%しか増えていないのに、利益は50%(100万円÷200万円)も増えますが、売上高が10%減ったときには、利益は50%も減るわけです。

つまり、固定費により売上高変動に対する利益のブレ幅が大きくなる。これを「固定費のレバレッジ効果」というのです。

ホテルや航空会社の業績がやたらとブレるのは、固定費の割合が高いゆえということです。

会社は、費用がすべて変動費であれば、絶対に赤字にはなりません。なぜなら、売上高が0でも連動して掛かる変動費も0だからです。一方で、固定費は売上高0のときにはそのまま赤字額となります。

そのため、「景気変動に強い会社にするためには、できるだけ経費を変動化させよ」ということが言われます。

決して間違いではないですが、それは、景気変動のリスクを「誰かに負担させる」ということ。

投資の原則として、リスク負担を回避しようとすれば、そのリスクを受け入れる人にコストを支払わなくてはなりません。

「自社の人員で作業をすると固定費化するから外注で」ということになれば、売上高が下がったときのリスクは減りますが、売上高が上がったときには、その外注費は、人件費よりも遥かに高いものになるでしょう。

機材だって「購入するとリスクが高いからレンタルで」とすれば、その総コストは購入よりもずっと大きくなります。

まさに、変動費の割合の高いビジネスはローリスク・ローリターン、固定費の割合の高いビジネスはハイリスク・ハイリターンということ。

「リスクとリターンは見合う」という投資の原則はここでも明らかということですね。

セミナー音源No.15:社長のための資産運用戦略

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を