損害賠償金や保険金を受け取った時の課税関係|課税のケース・非課税のケース

損害賠償金・保険金でも課税されるケースもある

「個人が損害賠償金や保険金を受け取っても非課税である」と思っている人も多いのではないでしょうか。

確かに、原則として個人に対する「心身または資産に加えられた損害につき支払われる損害賠償金等」は非課税ですが、中には所得税の課税対象となるケースもあります。

そこで、今回は、損害賠償金等を個人が受け取った場合、どんな課税関係になるのかをまとめておくことにします。

損害賠償金は原則非課税

被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等について、所得税は非課税となります。

- 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など

- 不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など

- 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金

損害賠償金でも課税されるケース

しかし、上記のような損害賠償金や損害保険金であっても、所得税が課税されるケースもあります。

それは、一言で言うと「事業用の損害を補填するもの」です。

例えば、事故などにより売上高が減少したものの補填をするということであれば、その補填により収入は、事故がなかったときと同じになる。

それなのに、事故がなければその売上高には課税がされていたものが、事故により損害賠償金や保険金としてもらうと非課税となるのはおかしいことになります。

あるいは、事故などにより余計に費用がかかったものを補填するということであれば、結果的にその余計な費用の負担はしていないことになります。

その余計にかかった費用は事業所得の計算上必要経費になっているので、そのままもらった損害賠償金や保険金が非課税だと、事故によって負担をしてもいない費用が必要経費に算入されてしまうことになります。

そのため、その損害賠償金や損害保険金が、事業についての売上を補填するものであったり、事業で余計にかかった費用を補填するものである場合、それらの金額は、事業所得の計算上の収入となるのです。

つまり、望んでもいないのに痛い思いをしたり財産を侵害されたことの補填は、補填されたところで何も得をしていないので非課税、売上の減少や余計な費用負担を補填する場合は、事故などがなかった状態に戻すため事業所得の収入とするということです。

消費税も損害賠償金・損害保険金は原則対象外だが

では、消費税の課税関係はどうなのでしょう。

こちらも、心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金については原則課税対象外とされています。

ただし、損害賠償金でも、次のような場合は課税の対象となります。

- 損害を受けた製品を加害者に引き渡す場合で、その資産がそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合

- 特許権や著作権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合

- 事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合

要するに、自社製品を壊したことによる損害賠償金をもらって、その製品を加害者に渡したのであれば、その製品を売ったのと変わりがないですし、損害賠償金が特許権などの使用料や賃貸料に相当するのであれば、事業の対価を受け取ったのと変わらないので、それらは消費税の課税対象になるということです。

なお、保険金については、その理由のいかんに関わらず、「対価を得て行う資産の譲渡等」にはなじまないため、消費税は課税対象外となっています。

損害賠償金や損害保険金は、いつでも課税対象外というわけではないのです。

セミナー音源No.14:消費税の基本と節税そして大改正

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

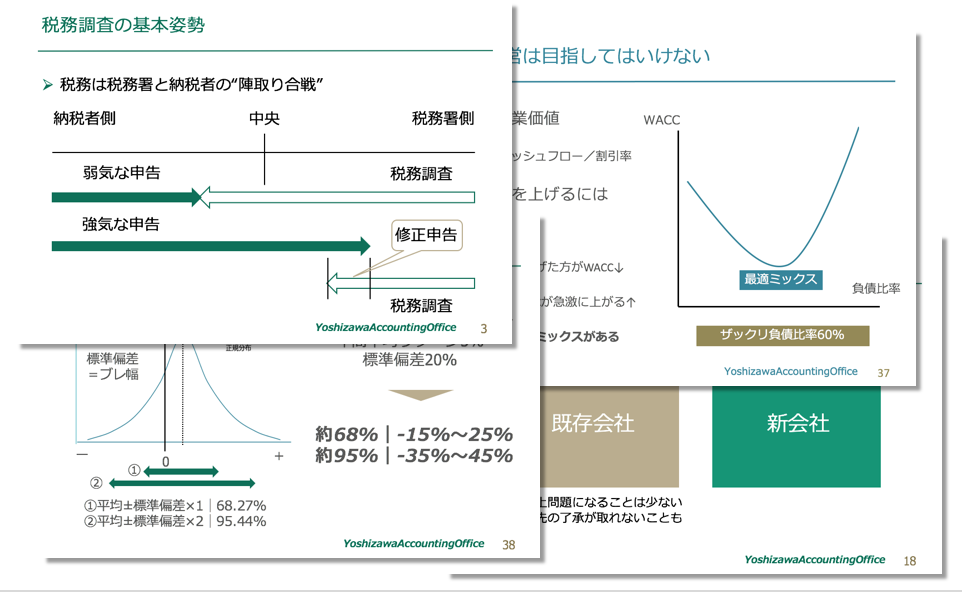

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を