完全子会社からの配当金の取り扱い|源泉徴収は不要、取得直後の配当金は益金不算入の対象外も

目次

中小企業でも持株会社形態へ

最近では、中小企業でも相続税・事業承継対策の一環として、個人オーナーが所有する事業会社の株式を新たに設立した会社に移管させる「持株会社」形態がよく用いられるようになりました。

収益獲得の手段のほどんどない持株会社の事業会社株式を買い取った資金の返済原資として、事業会社から配当金の支払いがされることになることが多いでしょう。

そこで、今回は、株式の100%を所有する完全子会社から受け取る配当金の取り扱いについて、まとめてみようと思います。

受取配当金の法人税法上の取り扱い

受取配当金の益金不算入

株主として、会社の利益の分配である配当金を受け取った場合、会計上は、受取配当金という収益となります。

しかし、この配当金は、その事業をしていた会社で獲得した利益として法人税を課された残りを分配したものですから、さらに、その配当金を受け取った先で法人税が課されてしまうと二重課税となります。

そこで、日本国内の法人から受け取る配当金については、受け取る会社側で収益には計上するものの、法人税の計算上は、益金には算入しないというルールがあります。

その益金不算入とする割合は、その所有する株式の割合などにより以下のように定められています。

| 株式所有割合 | 益金不算入割合 |

| 完全子法人株式等(100%所有) | 配当等100% |

| 関連法人株式等(1/3超100%未満所有) | 配当等100%ー関連法人株式等に係る負債利子 |

| その他の株式等(5%超1/3以下所有) | 配当等の50% |

| 非支配目的株式等(5%以下所有) | 配当等の20% |

なお、「完全子法人株式等」とは、配当等の額の「計算期間」を通じてその配当等の額の支払を受ける内国法人とその配当等の額を支払う他の内国法人との間に「完全支配関係」があった場合の当該他の内国法人の株式等のこと。

「完全支配関係」とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する一定の関係又は一の者との間にその一定の関係がある法人相互の関係のことをいいます。

つまり、持株会社として、事業会社の株式を100%所有している場合、その事業会社は完全子法人となり、配当の計算期間ずっと完全支配関係にあれば、いくら配当を受け取っても、持株会社では課税がされないということです。

なお、受取配当等の益金不算入額の計算の対象となる配当等であっても、その株式等が配当基準日以前 1か月以内に取得され、かつ同日以後 2か月以内に譲渡されたものである場合には、その譲渡された株式等の受取配当等については、受取配当等の益金不算入額の対象とはなりません。

完全子法人からの配当金の源泉徴収義務不要

法人が支払う剰余金の配当については、原則として、その配当金の支払いをする側で、一定割合の源泉徴収が必要です。

そのため、完全子法人から持株会社が配当金を受け取る場合、配当金を支払う完全子法人側では、その配当金について源泉徴収をした上で、持株会社では、他に所得がなければ、法人税がないため、源泉徴収された分の還付申告をするという意味不明な処理が必要でした。

そこで、一定の内国法人が完全子法人等から、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等については所得税は課されず、源泉徴収は不要となりました。

初回決算までの配当金は益金不算入の対象外も

完全子法人からの配当金については、もらう側では、受取配当金の益金不算入の対象となり、支払う側でも源泉徴収は不要となります。

しかし、この完全子法人等とは、配当等の額の「計算期間の初日から末日まで継続」して、配当等の支払いを受ける法人と支払う法人との間に完全支配関係がある場合をいいます。

ですから、配当計算期間の途中から取得をした場合、その配当金については、益金不算入となりません。

配当計算期間は、通常は事業年度と同じであることから、完全子会社の株式を所有してから最初の決算を配当計算期間として配当金を受け取ると、その金額については、益金不算入とはならないこともあります。(前期に配当がなければ、今回の配当基準日の1年前の日の翌日から今回の配当基準日まで保有することが必要)

ですから、安全確実に完全子法人からの配当を益金不算入とするのであれば、その会社の株式を所有して最初の決算より後の配当計算期間から配当金を受け取ることが必要です。

なお、株式取得資金の返済原資が必要であったり、M&Aにより、どうしてもすぐに配当金を受け取る必要があるというのであれば、配当の基準日を変更して、まずは少額の配当をする。

この配当金については、その配当計算期間の初日から株式を所有していないので、受取配当金の益金不算入の対象に。

しかし、その翌日から配当がされるまでの新たな配当計算期間を定めれば、その計算期間の初日から末日まで継続してその株式を所有していたことになるので、その配当金については益金不算入となるという、”生贄”にする少額の配当をした後で、益金不算入狙いの二段階配当支払いがされるケースもあるようですね。

まあ、この方策が、法の趣旨に合うのかどうかはよくわからないですが。

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

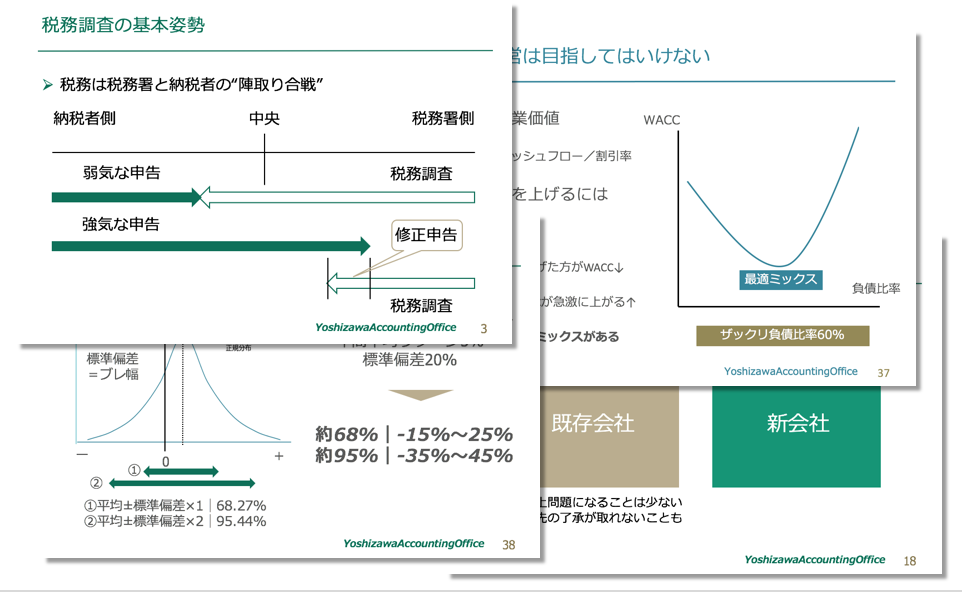

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を