中小企業向け賃上げ税制の翌期繰越時の明細書添付をお忘れなく|措置法絡みの申告書未記載は取り返しがつかない

目次

中小向け賃上げ税制では翌期繰越額の明細書の添付が必要

中小企業向け賃上げ促進税制(旧所得拡大税制)について、これまでは、その事業年度の法人税の20%という”隠れた壁”があり、いくら給与総額を増やしても、この隠れた壁以上には控除ができず、切り捨てられていました。

それが、令和6年度の税制改正により、令和6年4月1日以後開始の事業年度については、”隠れた壁”を超えた分についても、最大5年間の繰越控除ができるようになったのです。

この繰越控除を受けるためには、控除しきれなかった残額を記載した一定の明細書の添付が必要となります。

そこで、今回は、中小企業向け賃上げ促進税制の適用のために添付すべき明細書を中心に、租税特別措置法適用の注意点についてまとめてみようと思います。

中小企業向け賃上げ促進税制とは

中小企業向け賃上げ促進税制(旧所得拡大税制)とは、従業員に対する給与総額が、比較対象事業年度(通常は前期)に比べて増えた分について、一定割合を乗じた金額を法人税額から控除できる優遇措置です。

青色申告法人で資本金が1億円以下の中小企業者等については、以下のような割合の税額控除が認められています。

仮に、前期より増えた給与総額の最大45%も控除できるとなるとなれば、大盤振る舞い。なにせ、給与が増えた分については、法人税法上損金になるため、その約35%の法人税が軽減された上に、さらにその45%も法人税が控除できるわけですから。

しかし、実際には、そうではない。ここにも下の*のところに「ただし、控除上限は法人税等の20%」と書いてあります。

例えば、給与総額を前期より1,000万円増やした法人の法人税額が200万円だとすれば、賃上げ促進税制による控除額は、1,000万円×45%=450万円ではなく、法人税額200万円×20%=40万円しかないということです。

法人税の20%を超えた分については5年間の繰越が可能に

これまでは、「増加した給与総額×一定割合」が「法人税額の20%」を超えた分については、切り捨てられていました。

それが、令和6年4月1日から令和9年3月31日までに開始された事業年度については、その事業年度で控除しきれない残額については、5年間繰り越して控除が可能となったのです。

繰越税額控除を受けるためには、明細書の添付が必須に

この繰越税額控除の適用要件は、次のように定められています。

① 繰越控除をする事業年度において、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超えること。

② 中小企業向け賃上げ促進税制の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に「繰越税額控除限度超過額の明細書」の添付があること。

③ 同制度の適用を受けようとする事業年度の確定申告書に「控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類」の添付があること。

具体的に記載をして添付すべき申告書別表は、次のようになります。

・別表六(二十四) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書

中小企業向け賃上げ促進税制の対象となる税額控除額の計算

・別表六(二十四)付表一 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書

上記別表六(二十四)の計算根拠となる給与総額の増加額などの計算

・別表六(六)法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書

他の税額控除も含め、実際に法人税額から控除が可能な金額を集計するための一覧表

・別表六(六)付表 前期繰越分に係る当期税額控除可能額及び調整前法人税額超過構成額に関する明細書

繰越して控除が可能な税額控除について、翌期以降に控除が可能な残高を計算

繰越期間が複数事業年度の場合も継続して明細書を添付

翌期以降に繰越控除をするためには、別表六(二十四)付表一と別表六(六)付表に翌期以降に繰り越す控除額の記載が必要となります。

なお、繰越期間が複数事業年度になる場合には、その事業年度で控除はしなくても、継続してこれらの明細書を添付の上、確定申告書の提出が必要となります。

出典|税務通信No.3805

租税特別措置法は”後出し”ができない

賃上げ促進税制のような、国が促進する政策に従った場合に受けられる税法上の特典は、法人税法ではなく、実施期限の定められた租税特別措置法という法律により実施されるものです。

この租税特別措置法による税法上の特典は、確定申告時にその適用を受ける旨を記載する一定の申告書を提出することが必要であり、後から適用が受けられることに気がついたとしても、後出しはできません。

その上、この申告書の記載内容については、かなりシビアにチェックされます。

先日の税務調査でも、一定の要件を満たす設備投資をした場合に、通常の減価償却費を超えて、取得価額全額の控除ができる「即時償却」という制度があるのですが、製造された製品を次の工程に運ぶ「天井クレーン」を「機械装置」として申告したところ、その効用を証明する工業会の証明書では「建物付属設備」になっているという理由で、即時償却できないと指摘してきましたから。

大揉めの後で、「メーカーや日本クレーン協会のサイトにも機械装置と書かれている。工業会の証明書のほうが間違ってるから、機械装置に書き直してもしてもらうので、それを(ずっと)待っておけ。」という捨て台詞によって、「実態に即す」ということでなんとか修正は不要とされたくらい、うるさいですよ。

今後は、控除不足分について繰越控除もできるので、その事業年度が赤字であっても翌期以降控除できる可能性もあります。ですから、賃上げ税制については、その事業年度が赤字でも黒字でも、その適用を確認するため、別表には必ず当期と前期の給与総額の入力をしておいたほうが良さそうです。

所得拡大税制の頃でも、この適用を受けられるのに適用を受けていない申告書をセカンドオピニオン先や税務顧問を引き継いだ先でたくさん見てきました。これは、申告書の作成を受任したのに、記載をしていない税理士の責任であり、後から気がついてももう遅い。

その上、今後は、繰越控除まで検討しなくちゃいけないのですから、ぶっちゃけ税理士にとっては、負担の大きい制度ではありますよね。

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

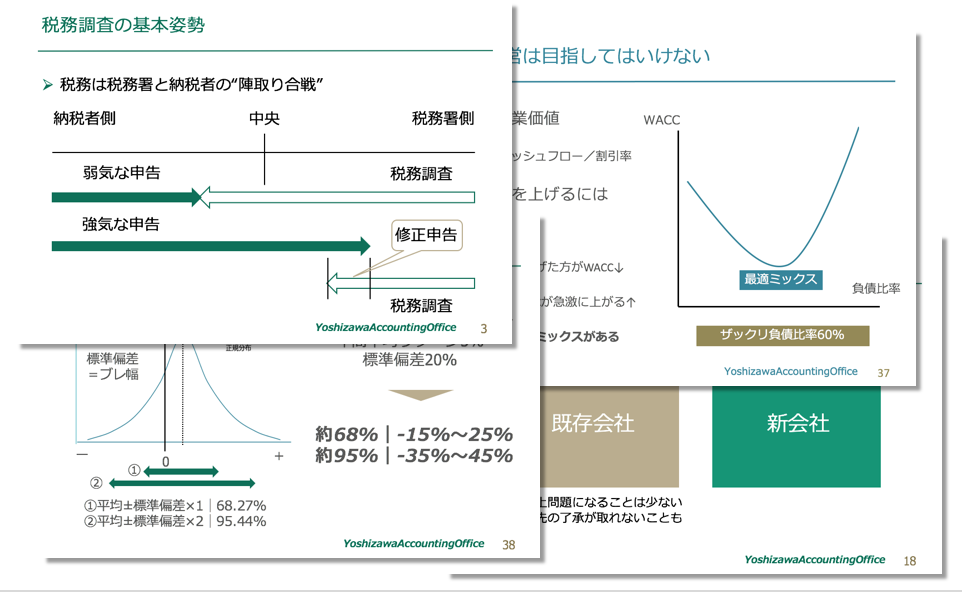

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を