役員に給与とは別に業務委託として外注費を支払うと

目次

社会保険料を軽減するため役員報酬を減らしたい

給与明細を見てもらえばわかりますが、給与から控除されている金額については、所得税や住民税といった税金よりも社会保険料のほうが大きいという人のほうが多いのではないかと。

特に高額の給与を得ている社長の中には、なんとかしてこの社会保険料の負担を小さくしたいという方もいるようで。

そこで今回は、社会保険料軽減策として、役員が給与とは別に業務委託費をもらうことは出来るのかという話をしてみようと思います。

役員が得た所得と社会保険料

社会保険に加入をしている者の社会保険料については、給与収入をベースに計算された「標準報酬月額」により計算がされます。

では、給与の他に所得がある場合はどうでしょう

社会保険加入者が、不動産所得や事業所得など会社からの給与以外から所得を得ていたとしても、それらの所得は社会保険料の計算上算入されません。

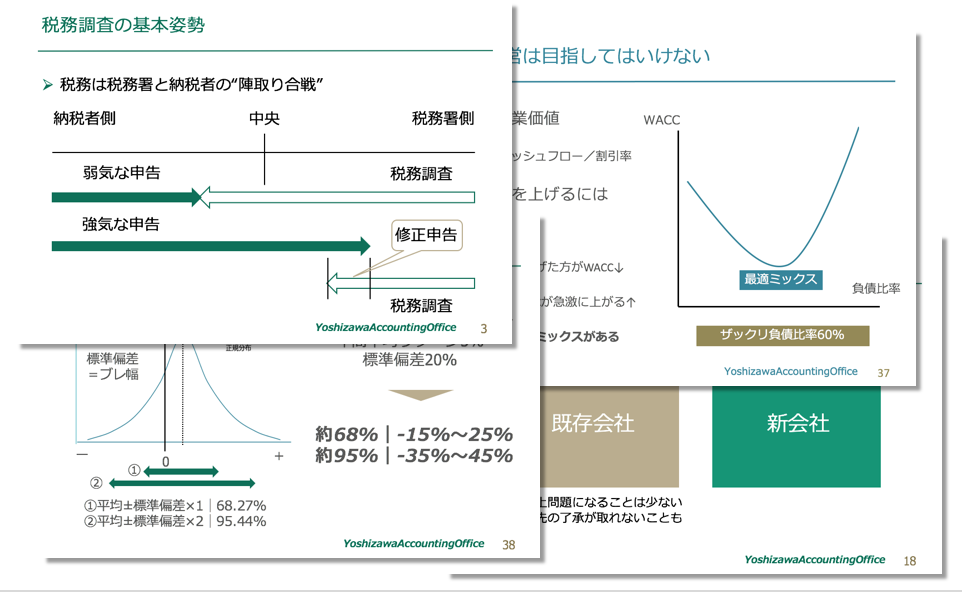

役員給与が損金算入されるには定時同額であることが必要

役員に対する給与が会社の損金となるためには、その支給が「定時同額」であることが求められています。

つまり、月以下の単位で同じ時期に同じ金額だけ支払いをされたものしか損金にならないのです。

会社が費用を負担し、役員に対しては所得税が課税されているのに、会社の損金にならないのは明らかにおかしいのですが、それでも損金不算入とされる理由は、一言で言えば「利益操作の排除」です。

税務署は、役員報酬の増減により会社の利益を操作することを極端に嫌うのです。

役員に対する業務委託費の支給はまず認められない

では、役員が、会社から何らかの業務委託を受けた場合はどうなるか。

業務委託費は、その役務提供の内容や業務量に応じて変化します。その業務委託費の金額も増減するでしょう。

つまり、役員に対する業務委託費を調整することで、役員賞与を損金算入するのと同じ効果が生じ、結果的に利益操作が可能になってしまいます。

これは、税務署としてはとても認められるものではありません。

それに、税務調査でその業務委託費を役員に対する臨時の給与と認定できれば、

・臨時の給与は損金不算入として課税所得が増える分の法人税

・業務委託費として控除されていた分の消費税

・源泉徴収をしていなかった分の源泉所得税

が取れるという税務署にとって「一粒で三度オイシイ」わけです。

ですから、税務調査で論点となれば、役員に対して役員報酬とは別に業務委託費を支払った場合、その損金算入を税務署はまず認めません。

ちなみに、業務委託費を否認する税務署側の根拠は、「役員は、会社のために忠実にその職務を行わなければならず、その業務委託も取締役として委任を受けた範囲のものである」ということです。

なんともぼんやりした理屈ですが、一度認めてしまうと他の会社での取扱いにも大きく影響するので、いくら押しても、税務署は、「役員に対する業務委託費は臨時の給与」として引かないでしょう。

それでも役員に対する業務委託費を損金算入したいのであれば、あえて役員に対して業務委託をする税務署も納得するような「特別な理由」を考えてみてください。

業務委託をするなら法人に

では、どうしても役員に対して業務委託費を支払いたい場合はどうすればよいのでしょう。

それは、法人化をしてもらいその会社に対する業務委託をするのであれば可能です。

さすがに、まともに稼働する法人に対する支払いを役員に対する給与とするのは税務署でもできません。

もちろん、それでも、利益相反行為となるので「株主総会等の議事録」と

・なぜそのような取引をするのかという「取引必要性の根拠」

・第三者間取引に照らして問題のないものであるという「金額の妥当性」

・実際に役務提供が行われてた証拠となる「成果物」

については提示が求められるでしょう。

当然、税務署の“当たり”はメチャクチャ強いので、きちんとした事前準備と税務調査にビビらない胆力は必要です。

関係会社間の業務委託費について税務調査で否認されないためにやっておきたい事前準備

税務署で否認されることを前提にした処理も

まあ、社会保険料の削減など何らかの事情でどうしても役員個人に業務委託費を支払いたい場合、他の法律に触れないようきちんと手続きを踏んだ上で、税務調査で「役員に対する給与」とされることを先回りして、「役員に対する業務委託費は、毎月定額にし、消費税の控除はせずに、給与としての源泉徴収をしておく」という処理もありかなあなんてね。

税務署って、追徴課税にしか興味が無いですから。

セミナー音源No.13:どこまでならOK?税務のさじ加減

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を