銀行が嫌う5つの勘定科目とは?|財産価値が怪しく粉飾に利用されがち

目次

なぜ利益は出ているのにイマイチ銀行の評価が低いのか

利益は上がっているはずなのに、銀行から提示される融資の条件をみると、どうもうちはあまり評価されていないのではないかと感じている方もいるのではないでしょうか。

その理由の1つは、単純に、既存行が”ぬるい”融資取引をしているだけかもしれません。

そのようなときには、新規行から融資を受けて既存行の”目を覚まさせる”しかありません。

ただ、そうではなくて、利益が上がっているもののあまり評価されない決算書というものもあります。

そこで、今回は、この勘定科目の金額が大きいと銀行の評価が下がるという「銀行が嫌いな5つの勘定科目」について話をしてみたいと思います。

銀行は決算書をどんなバランスで見るのか?

会社の評価についてはいろいろな視点がありますが、お金を貸す銀行からすると、自分が貸したお金が

ちゃんと返せるのかに大きな関心があります。

つまり、会社が潰れたとしてもどれだけ回収できるのかという”換金価値”を注視するわけです。

そのため、決算書は同じようなバランスで見ているわけではありません。

概ね次のバランスで見ていると言ってよいでしょう。

資産6:負債3:損益計算書1

P/L全体でたった全体の1割しか見ていない?

財務分析のテキストを見ると、利益が重要視されているようですが、実際には、それほど損益計算書は重要視されていません。

なぜかと言うと、損益計算書の利益は、貸借対照表の数字が変わるといとも簡単に変わってしまうからです。

正しい利益額を把握するためにも、まずは資産の部を中心にその会社の財政状態の把握を先に行います。

利益については、これらの修正を加えた数字でみます。

特に赤字の会社であれば、それぞれの資産の科目について科目内訳書などからその実態金額の精査を行うのです。

銀行が嫌いな5つの科目

では、具体的にどんな科目に着目するのでしょうか

1.貸付金

銀行が最も嫌いな勘定科目は、貸付金だと言えるでしょう。

銀行は融資をする際に、その返済可能性だけでなく何に使うのかという資金使途にも着目をします。

何に使うかによっても、その資金が回収できるかどうかは大きく変わってくるからです。

「他人に貸すので融資をして欲しい」と申し込むことは、まずないはずですし、言っても融資がされることもないでしょう。

つまり、貸付金という勘定科目が計上されているということは融資を受ける際に説明をした資金使途とは違う目的でお金を使ったということなわけです。

もし、この貸付金を認めてしまうと、一旦会社で借りたお金を別のところに融資しそこで勝手な用途にお金を使えることになってしまいます。

それであれば、いくら会社の融資審査をしても全く意味が無いことになってしまうでしょう。

加えて、嫌われるのは、貸付けた相手先が大抵その会社の社長だということです。

万一会社が倒産した場合、社長も一蓮托生なので、社長に貸したお金はまず回収不能になります。

銀行は、潰れた時の換金価値を把握したいのに、その換金価値がないというのであれば、そんな資産はないものとして、会社の財産価値を計算し直すことになるわけです。

実際、この貸付金が決算書に計上されている場合、銀行から「発生原因とその解消方法」についてのヒアリングがされる上に、この貸付金を解消することが融資条件改善の前提にされてしまうこともあるのです。

ですから、法人個人を通じた税負担を最小にするため極端に少ない役員報酬額にすることで、生活費との差額を貸付金とし続けるような処理は、資金調達を必要とする会社であればオススメいたしません。

2.仮払金

仮払金とは、支出をしたものの、その内容がまだ未確定のものです。

実際には、その支出のほとんどがいずれ経費とされます。

つまり、決算書では資産となっているものの将来は経費となるものなので、換金価値などありません。

さらに、利益をなんとか確保しようと、実際には経費として処理すべきものを仮払金にしておいたということも多いものです。

中には、過去の税金支払を当期純利益を赤字にしたくないために仮払金とする例も見られます。

そのため、この仮払金については、実質的には経費であり、財産的価値がないものとしてその会社の財務内容の審査をするわけです。

3.売掛金の増加

売上高が伸びれば、同じ回収条件であるかぎり、売掛金の金額も伸びます。そのため、売掛金が増えることは悪いことではない気もします。

たしかに、売上高に連動して増えているのであれば全く問題無いです。

問題は、売上高の伸び以上に売掛金が増えている場合です。

この場合には、回収が滞っている不良債権が発生しているか、利益が足りないので、終わってもいない仕事を先取りしたり、全くの架空で売上高を計上している可能性があります。

そのため、売掛金が売上高の伸びに比べて増加していると銀行はその内容を精査し、一般的には良い評価を与えません。

4.在庫の増加

売上高が伸びれば、大抵は在庫の金額も増えます。そのため、こちらも売上高の伸びに連動して伸びているのであれば、全く問題はないわけです。

問題となるのは、売上高の伸びに比べて在庫の金額が伸びている場合。

こちらも、売れ残りである不良在庫が発生していたり、利益確保のために在庫を水増している可能性があります。

いずれにしても、財産的価値は低いので、在庫が売上高の伸びに比べて大きく伸びている決算書は銀行に評価されにくいのです。

5.開発費

開発費とは、まだ売上が立つまでには至っていない市場開拓などのための支出のことです。

売上が立たないのに、経費だけが立つと、損益のバランスが悪いので実際に売上が発生するような段階まで、その準備に掛かった経費を一旦繰延資産に計上するのです。

しかし、中身は単なる領収証の塊であり、いずれは経費とされるのですからその財産的価値は全くありません。

さらに、利益を確保するために、本当は従来の売上を上げるための活動費でありながら、この開発費に計上をしてしまうということもあるでしょう。

そのため、この開発費については、そもそも経費として処理をした上でその会社の財務の審査をすることになるのです。

これらの勘定科目が銀行に嫌われるのは、要するに財産的価値がないということにくわえて粉飾が行われている可能性があることを示しているというわけです。

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

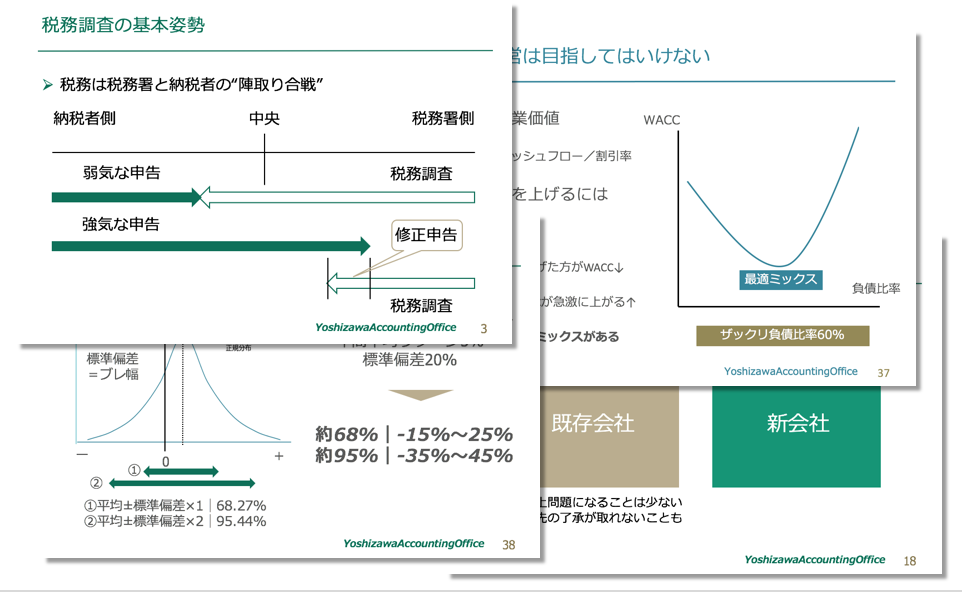

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を