年金受給繰り上げ繰り下げの損益分岐点|もう年金は長生きしすぎリスクへの保障という視点も

目次

年金は繰り上げ繰り下げができる

国民年金・厚生年金は、原則として65歳になった時点で受給を開始できます。

しかし、本人の希望により、開始の年齢を60歳からに「繰り上げ」たり、70歳からに「繰り下げ」たりすることも可能です。

本来もらえる年齢より早くからもらうには、毎月もらう金額は通常より減らされますし、遅くからもらうのであれば毎月もらう金額が通常よりも増えます。

では、その繰り上げ受給と繰り下げ受給の損得はどう考えればよいのか。

今回は、年金の繰り上げ・繰り下げ受給の注意点についてまとめてみようと思います。

繰り上げの効果・繰り下げの効果

現在の年金制度では一定年齢に達したことで受給できる「老齢年金」については、原則としてその受給開始年齢は65歳とされています。

しかし、本人が希望すれば、その受給開始時期を60歳から70歳の間にすることができます。

原則65歳からであるところを受給開始時期を早めて「繰り上げ」れば、毎月もらう金額が減らされ、受給開始時期を遅らせて「繰り下げ」れば、毎月もらう金額が増やされることになるのです。

| 請求開始期間 | 月当たり増減 | |

| 繰り上げ | 60歳~64歳 | ▲0.5% |

| 繰り下げ | 66歳~70歳 | +0.7% |

繰り上げ・繰り下げ受給の損益分岐点

国民年金・厚生年金は生涯もらえる終身年金ですから、早く死んでしまえば、繰り上げ受給をしたほうが良かったことになり、長生きをすれば、繰り下げ受給をしたほうが良かったということになります。

例えば、60歳からと受給開始年齢を繰り上げた場合、30%(60ヶ月×0.5%)通常よりも毎月の年金受給額が減ります。

原則65歳からのところを60歳からもらうことで、70%(1-0.3)×5年間分=通常の年金3.5年分だけ65歳までの間に余計に年金をもらうことができます。

その代わりに65歳からについても30%年金が減らされるのですから、65歳から約11.7年経過で65歳までに余計にもらった分の金額と65歳から減らされた金額が同じくらいになります。(若干実際の年金受給額には、ずれが生じます)

ここから、現在価値も今後の受給額変更の可能性も無視した超単純計算では、76歳以上長生きをすると繰り上げ受給は原則よりも損ということになるのです。

一方で、70歳からと受給開始年齢を繰り下げた場合には、42%(60ヶ月×0.7%)通常よりも毎年の年金受給額が増えます。

本来65歳からもらえたことに比べて70歳までの5年分の年金受給額が少ないことになります。

その代わりに70歳から42%余計に年金をもらうとなると70歳から約12年で余計にもらう金額が追いつくことになります。

ただ、若干実際の年金受給額にずれが生じるため、実際には、81歳以上長生きすると繰り下げ受給をしたほうが原則よりも得ということになるのです。

人の寿命は誰にもわからないので、どのもらい方が最もお得なのかを判断することはできませんが、あえて繰り上げ繰り下げをするのかの一つの目安にはなるでしょう。

なお、老齢年金の受給開始時期を変更すると老齢年金だけではなく他の障害年金や寡婦年金、あるいは厚生年金の加入年金などに影響が生じることもあります。

長生きしすぎリスクへの保障という位置づけに

今後、少子高齢化が進展していけば、原則としての受給開始時期がドンドン遅くなっていくことも予想されます。

そんな少子高齢化社会では、「健康なうちは働き続ける」と腹をくくるとともに、イデコやつみたてNISAなどを活用し自らが老後資金を現役時代から貯めていくことを考えねばなりません。

その上で、国民年金や厚生年金は、できる限り繰り下げ受給をすることで、引退後の生活費としてよりも思いの外「長い生きしすぎるリスク」をカバーするための保険と位置づけるなどの覚悟が必要なのではないかと。

そうなると、2022年4月に開始する75歳開始へ繰り下げで受給額84%アップというのも、概ね「87歳以上長生きすれば原則よりもお得」という寿命による損得は結果論に過ぎず、自分一人では解消できない将来の不安である「長生きしすぎリスクへの保障」と考えれば、合理的なもらい方になるのではないでしょうか。

なにせ、50歳の男性の約22%、女性の約48%は90歳以上まで生きるのですから。

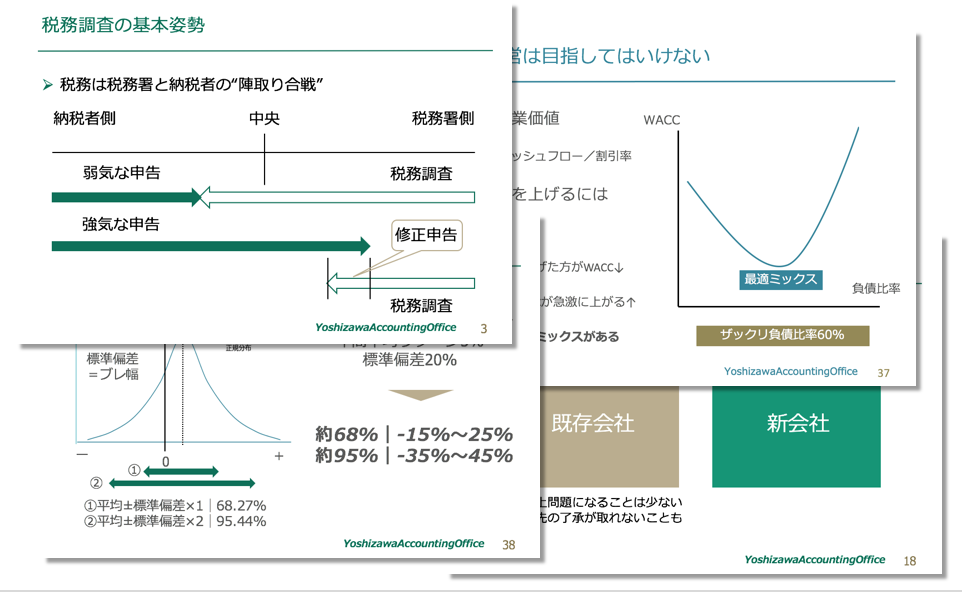

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を