絵画など美術品の減価償却と耐用年数|節税商品としての取得は?

目次

現代アートによる絵画投資ブームが再燃

コロナでの各種の補助金や緊急融資で市中に資金のダブつきが見られるようになり、その資金の行き先として現代アートが注目されているようです。

実際に、かなりの値上がりをするものもあるとのこと。

まさに、30年前のバブル期に見た風景なのですが、絵画などの美術品等の減価償却についてはその頃と大きく変わっています。

そこで、今回は、改正後の絵画など美術品々の減価償却とその耐用年数についてまとめてみることにします。

美術品等の減価償却の可否

以前は、絵画などの美術品については、

(1)美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか

(2)取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるか

という基準に合致するものは、原則として時の経過による価値の目減りはしないものとして減価償却のできない「非減価償却資産」とされていました。

しかし、平成27年1月以降取得した美術品については以下のような基準で判定がされるように変更がされたのです。

(1)取得価額が1点100万円未満である美術品等

減価償却資産

(2)取得価額が1点100万円以上の美術品等

非減価償却資産

ただし、1点100万円以上の美術品であったとしても以下の要件を満たすものについては「時の経過による価値減少が明らかである」として、減価償却が可能とされます。

(1)会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。

(2)移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。

(3)他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

美術品等の耐用年数

減価償却が可能になる美術品の法定耐用年数ついては、その材質などにより次のように定められています。

(1)室内装飾品のうち主として金属製のもの | 15年

例 金属製の彫刻

(2)室内装飾品のうちその他のもの | 8年

例 絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外のもの)

取得価額が10万円未満は無条件で即時償却

減価償却資産に該当する資産であっても、その取得価額が1点あたり10万円未満のものについては、取得時に一括して損金算入することが認められています。

ですから、1点あたりの取得価額が10万円未満の美術品等については、取得時に即時償却をすることが可能です。

取得価額が30万円未満は一定条件で即時償却

青色申告者である一定の中小企業者等(資本金が1億円以下で従業員数が500人以下などの要件あり)が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

ですから、1点あたりの取得価額が30万円未満の美術品等については、取得時に即時償却をすることが可能です。

ただし、取得価額30万円未満の「少額減価償却資産」について即時償却ができるのは、一年間で取得価額の合計額が300万円までとされています。

なお、美術品を複数の者により共有で取得した場合には、取得価額にそれぞれの持分割合を掛けた金額で30万円未満となるのかの判定をします。

飾るためのものが対象で転売目的の大量仕入は商品扱い

「お、1点あたり30万円未満なら即時償却も可能なのか。だったら節税のために値上がりしそうな30万円未満の現代アートをとりあえず300万円まで買ってやろう」と思われる人もいると思います。

しかし、あくまでも減価償却資産として取り扱われるのは「飾るため」のものです。

転売目的で大量の仕入れと販売を繰り返している場合には、その取得は販売のための商品仕入れと認定され、取得しただけでは「棚卸資産」となり、売れるまで損金算入ができないとして取得時の損金算入を否認される恐れもあります。

大人なんだからさ、何事も「さじ加減」ってものを理解しましょうね。

美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ|タックスアンサー

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

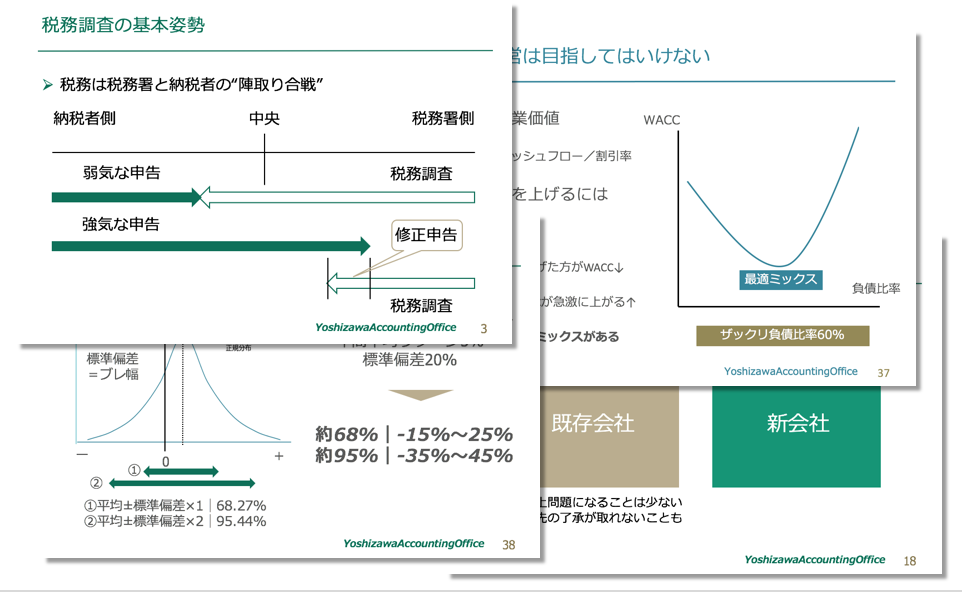

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を