定額減税で扶養親族”見直し”の追加納付額は大きくなる

目次

後から扶養親族見直しの依頼が来る

所得税・住民税について、扶養控除の対象となるのは、扶養しているすべての親族ではなく、一定の所得要件があります。

納税者である従業員が勤務先に対しては、その親族が扶養親族の要件を満たしているとして、年末調整時に申告をしてみたものの、各種の所得を集計してみた結果、自治体が「あなたが扶養親族として申告をした親族は、所得要件を満たしていないので、扶養控除を見直してほしい」との連絡が来ることがあります。

遅れて、税務署からも所得税の源泉徴収をやり直し、追加で源泉所得税を納付するようその従業員の勤務先の会社に連絡が来ます。

この修正作業が、経理サイドとしては、とても面倒なのですが、2024年は、さらに扶養親族の人数によって金額の変わる定額減税があります。

その分、扶養親族が所得要件を満たさなかった場合、追加で納付すべき税額が大きくなることに。

そこで、万一、2024年度について、扶養親族が所得要件を満たさなかったときには、どのような処理が必要なのかをまとめてみます。

定額減税の概要

所得税

定額減税額

対象となる本人、同一生計配偶者、扶養親族一人につき30,000円

定額減税しきれない金額については、自治体から給付

対象者(本人)

・居住者で

・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)

対象者(同一生計配偶者、扶養親族)

・居住者で

・納税者と生計を一にしている

・年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみならば103万円以下)

・扶養控除と異なり年齢制限はない

住民税

定額減税額

対象となる本人、同一生計配偶者、扶養親族一人につき10,000円

定額減税しきれない金額については、自治体から給付

対象者(本人)

・居住者で

・令和5年分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)

対象者(同一生計配偶者、扶養親族)

・居住者で

・納税者と生計を一にしている

・年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみならば103万円以下)

・扶養控除と異なり年齢制限はない

調整給付

定額減税額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を給付します。

なお、早期に給付をするため、ひとまず、令和5年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。

令和6年分の所得税額が確定した後、令和5年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。ただし、超過した分については、返金をする必要はありません。

つまり、令和5年分の所得は小さく、事前に調整給付を受けたとしても、令和6年分は所得が大きくなった場合、定額減税と重複して受けることができます。

どっちにしろ年末調整時での精算が必要に

定額減税は2024年の所得税・住民税に対してなされるものなので、本来は所得が確定してから行うべき。過去の定額減税、定率減税もそうでした。

しかし、支持率の振るわない岸田前政権としては、なんとか早く減税の効果を実感してもらおうと、2024年6月以降支給する給与より、毎月徴収すべき源泉所得税から定額減税をすることを求めました。

ですが、金額に誤差があったり、年の途中で扶養親族の数に変化があったりなどもあるため、結局、年末調整時に定額減税の精算が必要になります。

もし、扶養親族の要件を満たしていないことが明らかになったら

そこで、例年通り、従業員に対して、扶養親族となる配偶者や子どもなどについて、所得の見込みを記載して提出をしてもらうことになるのですが、そもそも年の途中で報告をする以上、後で集計してみたら、実は思っていたよりも稼いでいたということは悪意はなくても起きてしまうもの。

そのような場合には、次のような修正作業が必要となります。

(1)自治体及び税務署からの申告内容見直しの要請

住民税の申告は、給与収入の金額に関わらず、事業者は、その従業員の居住する自治体に申告をする必要があります。それらを集計して扶養控除や配偶者控除の要件を満たさないことが明らかになった場合、その事業者に対して自治体より、申告内容の見直しが求められます。

また、自治体から税務署にも通知がされるので、税務署からも、申告内容の見直しと追加の源泉所得税の追加納付を求められることになります。

(2)定額減税のやり直しによる追加納付

税務署などからの申告見直しの要請を受けて、従業員本人に扶養親族の前年以前の所得を確認してもらい、扶養親族の要件を満たさない場合には、定額減税や扶養控除・配偶者控除がないものとして計算した金額との差額を事業者が会社に追加で納付をしなくてはなりません。

この追加納付額は、事業者ではなく、従業員本人が負担すべきものですので、事業者は、追加納付した金額を従業員本人から徴収をする必要があります。

(本来は、追加納付についての不納付加算税が、事業者に対して課されることになりますが、「やむを得ない事情がある」ものとして不納付加算税は課されません)

2024年度については、定額減税があるため、いつもの年よりも所得税で30,000円だけ、追加納付する金額が多くなります。

ほとんどの人は、年末調整の還付額に興味はあるものの、既に6月以降の給与から定額減税がされていれば、いつもの年とそれほど還付額は変わらないはず。

当然、そんな定額減税された金額など、既に使ってしまっていることも多いでしょう。

そこから、「扶養親族の計算が違っていたので、定額減税分を返金せよ」と言われるのはかなり痛いのではないでしょうか。

扶養親族本人が定額減税を受けられる

ですが、納税者本人の扶養親族として、定額減税額に上乗せされていたものが、扶養親族でないとして、その上乗せが認められず、納税者本人が追加納付を求められる一方で、今度は、その扶養親族が本人として定額減税を受けることができるはずです。

一般的に、これらの扶養親族の見直しが求められるのは、早くても翌年の半ば、場合によっては、数年前の見直しを求められることもあります。

そうなると、その扶養親族が自分で、確定申告をやり直し、定額減税を受ける(控除しきれない金額は自治体から調整金をもらう)という作業が必要になるのではないかと。

結果的に、世帯主である納税本人から追加納付は求められても、扶養親族が新たに定額減税を受けて同じ金額の給付を受けることができるとなれば、世帯全体では”行って来い”。新たな金銭の負担はありません。

しかし、一旦は、納税者本人に負担は生じますし、ぶっちゃけ、会社は、無駄な作業を強いられて大迷惑です。

定額減税の有無に関わりなく、扶養親族、配偶者の所得の把握は丁寧にお願いいたします。

ああ、やっぱり、こんな働き控えを誘発する扶養控除の所得要件は、早く引き上げてほしいものですね。

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

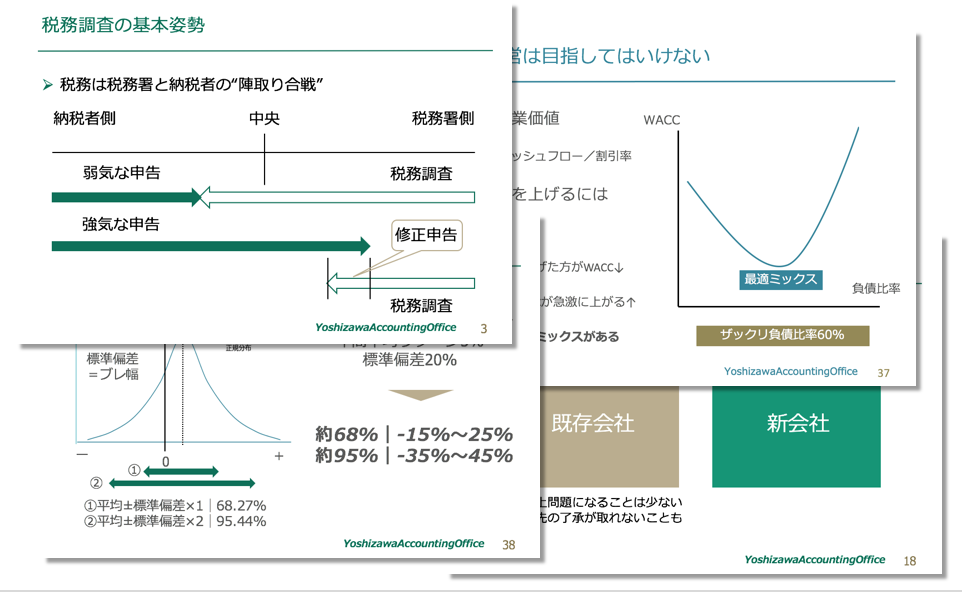

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を