変額年金保険という選択する意味の全くない投資信託

目次

元本保証でありながら銀行預金以上のリターンも?

バブル期に色々あった「変額個人年金保険」を、また銀行が積極的にセールスして金融庁とバトルが繰り広げられているようですね。

結論から言えば、変額個人年金保険をあえて選ぶ意味などどこにもないと思うので、今回は、その理由をまとめてみようと思います。

バブル期に相続税の節税対策として社会問題になった商品

個人年金保険というのは、一時金を払い込むと、保険会社等が一定期間運用をしてくれ、その資金を原資にして将来年金支給をしてくれるという金融商品です。

変額個人年金保険とは、その年金原資の額が運用成績により変わるということ。要するに金融商品としては投資信託とほとんど変わらないということです。

この変額個人年金保険を、バブル期に、実際の解約返戻金の金額と相続税評価額に差があることを利用し、銀行*と保険会社、そして税理士が三位一体となって「相続税節税対策商品」として売りまくったんですね。

それも、手許のお金がまったくなく財産といえば不動産ばかりという方に、「不動産を担保にして全額を融資を受けこの変額個人年金保険に加入すれば、手許にお金がなくても、借入金と解約返戻金評価額の差額だけ相続税評価額は引き下げられる」といって中には億単位のものを販売していました。

しかし、その後のバブル崩壊で多額の運用損失が生じ、解約しても多額の借金が残るという状況になり、中には、自殺してこの変額年金保険の保険金でその借金返済をするという悲劇も生まれ社会問題に。

その結果、「融資一体型変額年金保険」の販売手法について「きちんとリスクの説明をしていない」と保険会社は多くの訴訟を起こされ敗訴したいわくつきの商品なんです。

*当時、銀行は直接生命保険を販売できなかったので、子会社の生命保険代理店に販売させ、そこから通知預金を担保にした短期融資の利息により収益を吸い上げていました。

最近の商品は『元本保証』を謳っているが

過去の反省を踏まえたのか?最近積極的に販売されている変額個人年金保険は『元本保証』が謳われています。

それであれば「万一運用で大きな損失がでても元本が保証されているので安心。その上で運用成績によっては預金よりも多くの運用益が期待でき、当然生命保険としての保障もついている」と。

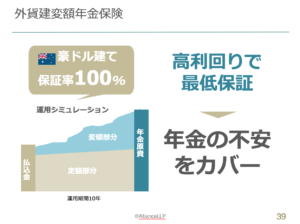

これで不安材料はなくなったかのようですが、最近積極的に販売されているのは外貨建ての商品です。つまり、外貨ベースでの元本保証であり、為替レート次第ではやはり元本割れのリスクは生じます。

そのためパンフレット上では「元本保証」ではなく『最低保証』などの表現が採られているのです。

外貨建て変額個人年金保険の仕組み

外貨建てにしろ、元本の保証をしながら、積極的な運用をする余地があるというのはどういうことでしょうか?

最近売られているものは、安定運用をする「定額部分」と積極運用をする「変額部分」に分かれます。

この定額部分で元本保証をするということなんです。

ただ、日本国債で運用していたら、利回りなど雀の涙で、その利益を運用したところで満足な運用益など期待できません。

しかし、高利回りの海外の国債であれば、10年位の満期ですとある程度の利益は確保されます。

つまり、海外の国債で利益を確保し、その利益を積極的な運用に充てるということです。

あまりにコストが割高な”投資信託”

外貨建てとはいえ、国債で安全に運用し、その利益で積極運用をする。その上生命保険までついているのであれば何も問題などないじゃないかと思えるでしょう。

問題は、あまりにもコストが高いということです。

この外貨建変額個人年金保険を販売する銀行には、その掛金の5-9%もの販売手数料が支払われます。

マイナス金利で融資による収益確保に苦しむ銀行にとっては、なんとも魅力的な商品です。

しかし、運用を託す加入者から見れば、いきなり5-9%ものマイナスからの資産運用ということになります。

販売手数料が高く、インデックスファンドのリターンを上回るのは難しいと言われるアクティブファンドでも販売手数料は2-3%。ほぼ投資信託なのに5-9%もの販売手数料というのはあまりに高い。

販売手数料や運用の手数料である信託報酬の公開されている投資信託であれば、そんなに高い販売手数料のものはまず売れないはずです。

そこで、金融庁は、銀行等に対し、投資信託と同様にコストを顧客に明示せよと迫っているわけです。

当然、保険会社はこれだけ高い販売手数料を支払っても利益が出るだけの保険料を算出しています。

保険料には、生命保険としての機能分も含まれていますが、将来の年金のための資産運用としてはあまりにコストの割高な商品だと言わざるを得ません。

金融庁にも名指しでダメ出しをされる3商品

これはなにも私が思いつきで言っているわけではありません。金融庁が「平成27事務年度レポート」の中で、「この外貨建変額年金保険は顧客にとって不利な商品だ」と言っているのです。

一方、このパッケージ商品を構成する外国債券と投資信託、(掛け捨ての)死亡保険を別々に購入・契約することでも、このパッケージ商品と同等の経済効果を得ることができる。例えば、豪州ドル建ての一時払い保険と、それと同程度の経済効果を得られるように豪州国債と低コストの投資信託(あるいは ETF)、掛け捨ての死亡保険を組み合わせた場合とで、顧客の支払いコストを比べると、後者の方が 10 年で 10%程度低くなることがある。

要するに「外貨建変額個人年金保険って生命保険、外国債券、投資信託という3つの機能の組み合わせだけど、これを自分でバラバラに買うと10年で10%も安いぞ」ということです。

このレポートを見ると、「外貨建変額個人年金」「毎月分配型投資信託」「ファンドラップ」を顧客にとって不利な商品であるとし、銀行や生命保険会社の販売手法について「お前らのせいで日本に投資が根付かないんだぞ」と言わんばかりの指摘がされています。

「そうせざるを得なくしたのは誰なんだろう」という気もしますが、現場では、融資先に対して明らかにアウトな販売姿勢に出くわすことがあるのも事実です。

そんなときには

「あれ?その保険加入は融資と関係あります?それってお願いですか?強制ですか?」

「もちろん、関係ないです。あくまでもお願いです」

「ああ、よかった。強制だったら、金融庁に電話するとこでしたよ。ハハハ」

なんて言ってみましょう。

* *

そもそも起こる確率は低いが起きたら自分一人ではその損失を補うことのできないリスクをカバーするための「保障」と確実に起きることの資金の準備である「貯蓄」は明確に切り分けるべきなんです。

別に保険を悪く言うつもりはなくて、保険って、本来、わずかな金額で万一の損失の心配を切り離し、手許の資金をフル活用できるすごい有用な制度なんですけどね。

お金を残したいならまずは「貯蓄」と「保障」を分けて考えるべし

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を