免税事業者がインボイス制度の適格事業者になる特例期間中の課税事業者「3年縛り」の適否

目次

2023年10月から消費税にインボイス制度が導入

2023年10月から消費税にインボイス制度が導入されます。

これは、消費税の納税額の計算上、売上に伴い受け取った消費税額から控除される仕入税額控除は、登録した適格請求書発行事業者(以下「適格事業者」)の発行する「インボイス」に記載された税額によるもとのされるものです。

このインボイスは、売り手が発行する「納税の証明書」のようなものですので、消費税の納税義務のない免税事業者はこの適格事業者になることができずインボイスを発行することができません。

その結果、免税事業者は、売上に消費税額を上乗せして請求することが難しくなるため、このままでは売上高が消費税分だけ減少することになります。

免税事業者は、従来どおり、売上に伴い消費税分の上乗せ請求をするのであれば、消費税の納税義務のある課税事業者になることを選択した上で、適格事業者の登録をすることになります。

しかし、インボイス制度が免税事業者にどれだけの影響を与えるのかはその事業者それぞれであり、実際にインボイス制度になってみないとわからない部分も多々あります。

そこで、免税事業者については、適格事業者になるための登録申請について特例措置が用意されています。

その中の一つに免税事業者は一定期間、通常は事前に提出が必要な「課税事業者選択届出書」を提出しなくても適格請求書発行事業者の登録が可能とされています。

では、免税事業者があえて課税事業者になり設備投資などによる消費税の還付を受けたときに適用されるいわゆる「3年縛り」については、どのような取り扱いになるのでしょうか?

今回は、免税事業者が課税事業者選択書の提出を不要とされる特例期間と3年縛りの関係についてまとめてみようと思います。

免税事業者の登録申請の特例

免税事業者のままでは適格事業者にはなれず、まずは課税事業者になる必要があります。

ですが、課税事業者になるには、原則として、課税事業者となる課税期間開始の日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出しなくてはなりません。

しかし、それだと、2023年10月にインボイス制度が始まってから免税事業者が「免税事業者のままだとインボイス制度の影響がこんなに大きいとは思わなかった。やっぱり適格事業者になろう」と思っても、もうその課税期間中は課税事業者になることができず、適格事業者になることもできません。

そこで、免税事業者が、2029年9月30日の属する課税期間(特例期間)までは、消費税の課税事業者選択届出書の提出がなくても、自分の好きなタイミングで登録を受けた日から適格事業者になることができるという特例措置が設けられました。

調整対象固定資産取得の3年縛り

事業者は、消費者の負担した消費税を代わりに国に納付をしているのであり、消費税の負担はしていません。

その消費税の納付額は売上に伴い受け取った消費税額(売上消費税)から仕入れに伴い支払った消費税額(仕入消費税)を控除した額となります。

事業者は、これらの消費税額の精算をしているだけですから、売上消費税よりも仕入消費税の方が多い場合には、消費税の申告をすることで消費税の還付を受けることができます。

しかし、免税事業者は消費税の申告をしないため、消費税の還付を受けることができません。

そこで、免税事業者であっても、多額の設備投資をしたときや売上が少ないのに開業費用のほうが多い創業時には、本来消費税の納税義務はないのにあえて消費税の納税義務のある「課税事業者」になることを選択した上で、消費税の還付を受けることがあります。

ただし、還付がありそうな課税期間だけ課税事業者になり、それ以外の課税期間は免税事業者となって益税を享受しようという”つまみ食い”については、一定の制約が設けられているのです。

具体的には、

・免税事業者があえて課税事業者を選択した場合

または

・資本金1,000万円以上の法人を設立した場合

で以下の要件をすべて満たす「調整対象固定資産」を取得した場合には、その資産を取得した日の属する課税期間の初日から3年間は免税事業者になれず、簡易課税の選択もできないとされています。

・棚卸資産(販売用)以外の資産で

・建物、附属設備、構築物、機械、装置、船舶、航空機、車両、運搬具、工具、器具備品等の固定資産

・一の取引単位の価額が100万円以上(税抜)のものをいいます。

免税事業者の特例期間の調整対象固定資産の3年縛り

では、インボイス制度下で免税事業者が適格事業者に円滑になれるようにと課税事業者選択届出書の提出を不要とされた「特例期間」については、この3年縛りは適用されるのでしょうか?

調整対象固定資産の3年縛りの要件については、免税事業者が「課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者になることとされています。

その課税事業者選択届出書を提出していないので、調整対象固定資産の3年縛りの適用はないのか、あるいは、あくまでもインボイス制度の対応のための特例措置なので、課税事業者選択届出書を提出していなくても適用はあるのか。

結論は、免税事業者が特例期間内に適格事業者となった場合には、「調整固定資産の3年縛り」の適用は受けないということです。

2年縛りと高額特定資産の3年縛りの適用は受ける

ただし、特例期間内であっても、免税事業者が適格事業者になった場合には、最低でも2年間は消費税の課税事業者を続けなくてはならず、免税事業者に戻ることはできないという「2年縛り」の適用はあるのです。(2023年10月1日を含む課税期間に適格事業者になった場合は除く)

また、3年縛りには、もう一つ「高額特定資産」の3年縛りというものもあります。

これは、

・事業者が

・事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に

・一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜)が 1,000 万円以上

・棚卸資産または調整対象固定資産

を取得した場合には、

「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間」から、「高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間」までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないというものです。

要するに、すべての事業者が、1,000万円以上の固定資産を取得し、課税事業者として原則課税により消費税の申告をしたら、3年間は免税事業者にも戻れず簡易課税も選択できないということです。

こちらについては、たとえ特例期間内で課税事業者選択届出書の提出が不要とされていたとしても、高額特定資産を取得し、原則課税により申告をしているのであれば、3年縛りの影響は受けることになります。

つまり、免税事業者が特例期間内に適格事業者になった場合には、

| 縛り | 適用 可否 |

対象者 |

| 2年縛り | あり | あえて課税事業者になった

適格事業者 |

| 調整対象固定資産 3年縛り |

なし | あえて課税事業者になった

適格事業者が 100万円以上の販売目的以外の 固定資産取得 |

| 高額特定資産 3年縛り |

あり | 事業者が

1,000万円以上の固定資産取得し 原則課税で消費税申告 |

いや、わかんねえよ、こんなの。

免税事業者への配慮をすればするほど、その分ルールが複雑になって、申告をする税理士の負担が重くなる。

いっそのこと、免税事業者制度ごとやめてくれないかな。

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

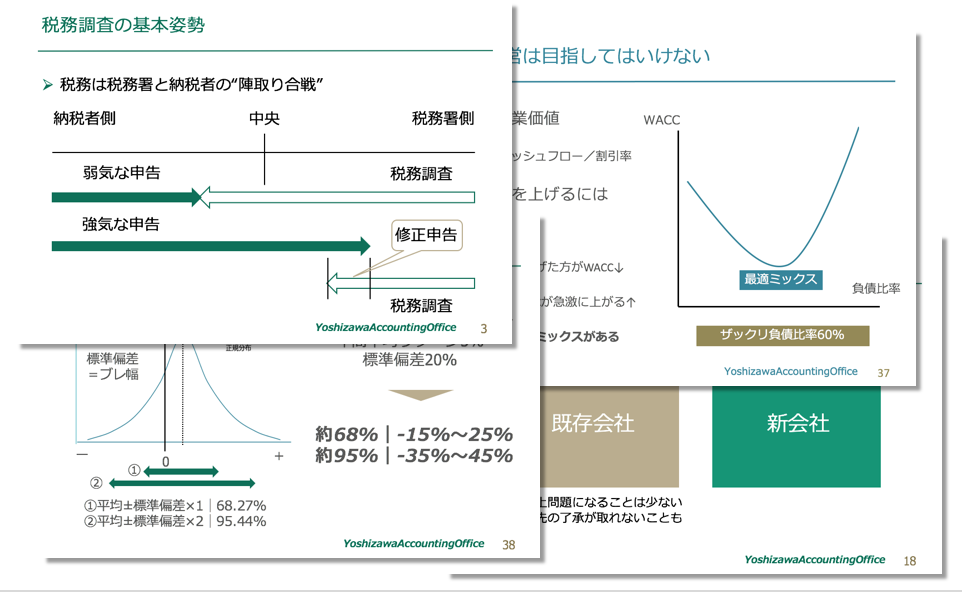

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を