【保存版】パート主婦・学生アルバイト、いくらまで働いても「働き損」はないのか判定フローチャート

目次

国民民主党の「年収の壁」を178万円に引き上げるという公約が話題に

衆議院選挙では、自公政権が過半数を維持できず、現役世代への減税を強く打ち出した国民民主党が躍進し、政府与党としては、国民民主党の公約実現に配慮をしないと政権運営が円滑できない状況になっています。

その国民民主党が政権への協力の最初の一歩として掲げているのがいわゆる「年収103万円の壁の解消」というものです。

配偶者については、既に年収103万円の壁は解消されており、それ以上に働いても世帯の手取りが減るようなことはまずないのですが、あまりその税制改正は認知されておらず、未だに103万円を意識して働き控えをするパート主婦はたくさんいます。

本来は、それ以上働いても構わないのですが、今年は、これだけ「年収103万円の壁」が話題になった以上、今まで以上に「年収103万円」にこだわった「働き控え」が増えることが懸念されます。

そこで、今回は、まずは年収の壁がどんなものなのかを正しく理解するとともに、働くと世帯の手取りが減る「働き損」が生じないためには、いくらまで働くことができるのかの判定をフローチャートにしてまとめてみました。

年収の壁とは

弱者救済の視点から一定金額以下の収入しかない人に対しては、税金や社会保険料などの負担が免除されています。

逆に言えば、その人の収入が一定金額以上になった場合には、これまでは免除されていた負担が新たに生じることになるのです。この境目となる金額のことを一般には「年収の壁」と言っています。

具体的には次のような年収の壁があるとされています。内容は後で説明します。

なお、説明の都合上、夫が主たる給与所得者、妻がパートやアルバイトでの給与所得者と想定していますが、その逆のケースももちろんあります。

103万円の根拠はなに?

では、なぜ「年収103万円」がわざわざ解消すべき壁として取り上げられたのでしょうか。

所得税法には、どこにも「年収103万円」という言葉はありません。

この年収103万円を意識する対象は、パートやアルバイトの給与による収入ということになりますが、この給与について、課税対象となる所得を計算する際には、概算の経費が認められています。

この給与収入から差し引くことのできる概算の経費のことを「給与所得控除」といいます。給与所得控除は、給与収入に応じて最小で55万円から最大で195万円までとなっています。

この他に、すべての人に対して「基礎控除」というものがあります。それが現在では48万円です。

給与所得控除が最低でも55万円、基礎控除が48万円あるので、給与収入が103万円(55万円+48万円)までは、課税される所得が0になるため、本人の所得税はないということになります。

これが103万円の根拠です。別の言い方をすれば、給与所得控除のない個人事業主については、事業所得(収入ー必要経費)が48万円以上ならば、所得税は発生します。

では、仮に、給与収入が104万円になったときにはどうなるのか。いきなり104万円全額に所得税が課されるわけではありません。

課税対象となるのは、給与収入104万円から基礎控除+給与所得控除である103万円を差し引いた1万円にのみ所得税が課税されます。

給与収入104万円の時の課税される所得金額は1万円ですから、所得税の税率は5%。住民税が10%。つまり、給与収入が103万円から104万円に1万円に増えた時の所得税は500円+住民税1,000円。つまり、手取りは、8,500円(10,000円ー500円ー1,000円)増えることになります。

苦労して働いたのに、今までなかった所得税の負担が発生することにイラッとはするでしょうが、少なくとも手取りは増えるわけですから、「働き損」というわけではありません。

働くと手取りが減る「働き損」は本当に存在するのか?

一定金額以上働けば、税金が発生するのは当たり前であり、手取りも増えるのですから、1円でも多く手取りを増やすためには「働き控え」をする必要はないでしょう。

確かに、働く「本人」はそうなのですが、本人の年収が一定金額を超えることで、家族の税金などの負担がそれ以上に増え、結果的に世帯全体の手取りが減ることもあるのです。まさに「働き損」です。

それじゃ、わざわざ、苦労して出勤などするわけがない。結果的に、年末になるとその年収の壁の手前で「働き控え」をすることになるわけです。

「働き損」が発生する3つの要因

まず、前提として、「本人」の所得税・住民税については、税率が100%を超えることはないので、いくら納税義務が生じたとしても、収入が増えた以上に税金が増えることはありえません。つまり、「働き損」は生じません。

よく、「累進課税なので、その税率の”階段”が上がると手取りが逆転するのでは」と考える人もいますが、すべての課税所得にその高い税率が適用されるわけではなく、階段を超えた分だけに高い税率が適用されるため、手取りが逆転することはありません。

しかし、以下の3つの要因によって、働いたほうが、世帯全体の手取りが減る「働き損」がホントに生じます。

配偶者控除・扶養控除

配偶者控除

配偶者控除とは、本人に生活費を負担するなど扶養をしている者がいる場合に認められる所得控除のことで、本人の所得税・住民税が軽減されます。

その配偶者控除の対象となる要件は合計所得金額48万円以下とされています。

合計所得金額とは、給与所得や不動産所得など、その人の所得を合計した金額のことです。

給与収入については、概算の経費である給与所得控除というものが最低でも55万円認められています。そのことから、その配偶者の所得が給与しかない場合、給与収入が103万円以下(給与所得控除55万円+合計所得金額48万円)であれば、配偶者控除を受けることができます。

この配偶者控除を受けるには、扶養する人の所得については、合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。これは、給与収入のみの場合、1,195万円以下となります。

なお、配偶者控除の金額は満額で38万円であり、本人の合計所得金額が900万円を超えると減っていきますが、今回は省略します。

配偶者の給与収入が103万円までであれば、扶養をしている人が38万円の配偶者控除が認められるのに、配偶者の給与が104万円になったら扶養する人の所得控除が一気に38万円も減ってしまうとなれば、配偶者の収入が仮に1万円増えたとしても、扶養する人の税金がそれ以上増える可能性が高く、世帯全体の手取りが減る「働き損」が発生してしていました。

そこで、働くパート主婦の間で『年収103万円以下で働く』ということが「働き損」を防ぐ知恵として定着していったのです。

ですが、この年収103万円の壁を緩和しようと、現在では、配偶者の給与が103万円を超えても、「配偶者控除」がなくなる代わりに「配偶者特別控除」というものが、給与150万円までは、配偶者控除と同じ金額だけ原則として適用を受けることができます。

つまり、配偶者については、給与が103万円を超えても、配偶者控除が配偶者特別控除に名前が変わるだけであって、扶養する人の所得控除は変わらず税金は増えない。つまり、年収103万円を超えることによる「働き損」はもうなくなっているのです。

なお、この配偶者特別控除についても、扶養する人の所得要件があり、合計所得金額が1,000万円以下(給与年収だけであれば1,195万円以下)でなくてはなりません。

配偶者控除も配偶者特別控除もどちらも扶養する人の合計所得金額が1,000万円を超えたら適用ができないので、扶養する人の年収は配偶者がいくらまで働けるのかには影響しません。

扶養控除

一方で、単身で誰かに生活費などを負担するされるなど扶養をされている場合、その扶養をしている人(多くは親)について、扶養控除の適用があります。

ここでは、わかりやすく対象者を子どもがアルバイトをしているとしましょう。

この扶養控除を適用するためには、子どもの合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)であることが必要です。

子どもの給与が103万円を超えてしまえば、親の扶養控除は0となります。ちなみに扶養親族が16歳以上23歳未満については、扶養控除の金額は通常の38万円から63万円へと引き上げられているので、一気に63万円も扶養する人の所得控除がなくなります。

なお、扶養控除について扶養する人の所得制限はありません。

とはいえ、子どもが給与103万円を超えて働いたとなれば、子どもの収入が増えた以上に、親の税金が増える事になり、世帯全体での「働き損」が発生します。

まとめると

・子どもについては、給与は103万円以下という年収の壁はある

ということになります。

ただし、親など扶養する人が既に引退をしていて、公的年金などを含めて、扶養控除による所得控除をすべき所得がない場合には、そもそも扶養控除の適用を受けるメリットはないので、これらの適用を気にして働き控えをする必要はありません。

社会保険加入義務

配偶者

国民皆保険制度により、誰もが何らかの健康保険や年金制度に加入をします。

当然、その掛金を負担するわけですが、年収が一定金額以下などの配偶者については、その掛金の負担をすることなく社会保険を利用することができます。このような配偶者のことを「第三号被保険者」といいます。

しかし、年収が一定金額を超えるなどの要件を満たすと、その配偶者自身が社会保険に加入をする必要があります。

年収が一定金額以下であれば、タダで社会保険を利用できていたものが、年収が一定金額を超えた瞬間、一人分の社会保険料の掛金が発生するとなれば、「働き損」が生じます。

この社会保険の加入の要件については、給与収入が130万円「以上」とされています。

なお、従業員数が51人以上の事業者で働く場合には、給与収入が106万円(正確には月8.8万円)「以上」であれば、社会保険に加入をする必要があります。

つまり、

・配偶者については、社会保険料の負担が生じるので、年収130万円または106万円の壁はある

ということです。

ただし、夫が既に引退をして会社の社会保険に加入していない場合、配偶者は第三号被保険者にはなれず、給与額にかかわらず、世帯全体の収入に応じて、国民健康保険料(+年齢によっては国民年金も)を負担する必要があります。

つまり、

・配偶者については、年収の壁は通常はない

ということです。

子ども

一方、子どもについては、年収130万円「未満」であれば、扶養親族として社会保険料の負担はありません。

しかし、従業員数51人以上の事業者では、年収106万円「以上」になると、本人が社会保険に加入する必要があります。

ただし、本人が学生の場合には加入対象となりません。

なお、所属している健康保険の組合によって異なりますが、学生であっても、年収130万円「以上」となると扶養親族から外れて、自分が社会保険に加入する必要があります。

これは、年収106万円ないし130万円「未満」であれば、社会保険料を負担しなくてよかったものが、その金額になった瞬間、一人分の社会保険料が必要となるので、明らかに「働き損」が生じます。

つまり、

・従業員数51人以上の場合、子どもが学生であれば年収130万円の壁はある

・従業員数51人以上の場合、子どもが学生でなければ年収106万円の壁はある

・従業員数50人以下の場合、子どもには年収130万円の壁はある

ということになります。

企業の家族手当

企業の中には、従業員に扶養すべき配偶者や子どもがいる場合、「家族手当」という給料を上乗せしているケースがあります。

そんな時代錯誤的なことが、まだ行われているのかと思うかもしれません。

しかし、実施率は2005年の83.1%からは減ってきているものの、2021年の時点で74.1%もの事業所が未だに家族手当の支給をしているのです。

家族手当の支給状況及び配偶者の収入による制限の状況|男女共同参画局

この家族手当を支給している74.1%の事業所のうち74.5%は、配偶者に家族手当に支給していて、さらにその86.7%が家族手当の支給要件に配偶者の収入制限を加えています。

全体の事業所に占める割合ですと、約48%の事業所が家族手当の支給要件に配偶者の収入による制限を加えているということです。

一般的には、家族手当を給与規程に織り込むのは、ある程度の事業規模の事業者でしょうから、働く従業員の数で言えば、その50%以上は、家族手当の支給について配偶者の収入の制限を考慮する必要があると考えてよいでしょう。

この収入制限の金額を1円でも超えて配偶者ないし子どもが働くと、会社に務める世帯主の家族手当が一気になくなるのですから、「働き損」が発生することになるわけです。

つまり、

・配偶者及びその子どもには、世帯主の会社が定める家族手当の収入制限という年収の壁がある

ということです。

いくらまでなら働き損が発生しないのか判定フローチャート

ということで、上記を踏まえて、「働き損」の発生を回避するためには、いくらまで働けるのかを判定するフローチャートを作ってみました。

パートをする配偶者の場合

アルバイトをする子どもの場合

すべての年収の壁は廃除すべきだが

このようなフローチャートを作ってみた感想は、そもそもなんでこんな判定をしなくてはならないのだということです。

なぜ、働いたほうが手取りが減るなんていうおかしな事態が起きるのかと。

ですから、あらゆる「年収の壁」は廃除すべきでしょう。

その点からすると「年収の壁」を解消しようとする国民民主党の主張には大いに共感すべきものがあります。

特に毎年年末になると「パートさん、アルバイトさんが、年収の壁を気にして働きにしてくれないのだがどうしたら良いのか」という相談を受ける税理士からすれば、歓迎すべきことです。

ぜひ、積極的に取り組んでいただきたい。

ですが、よく見てみると、既に配偶者については、少なくとも所得税・住民税については、年収103万円の壁はもうありません。

それでも、多くのパート主婦がこの年収103万円を意識して働き控えをするのは、この改正が認知されていないことや家族手当によるものと推測できます。

考えうる要因の一つに、夫の勤め先から出る家族手当がある。21年時点で従業員50人以上の民間企業の2割強が、配偶者手当の対象となる年収上限を103万円に設定している。家族手当は年間十数万円程度になることが多い。ただし労働政策研究・研修機構が16年に実施した調査では、パートタイム労働者が就労調整を行う理由として家族手当を挙げた人は、配偶者の所得控除や自身の所得税を挙げた人の3分の1程度だ。

103万円以下に調整している人たちは「所得税課税対象となる」「配偶者控除の対象でなくなる」といった言葉の印象に左右されているのかもしれない。所得税はごく少額であり、配偶者控除から配偶者特別控除と名称が変わっても控除額は減らないことなど、正しい情報を周知するだけでも103万円を超えて働く人が増える可能性がある。

出典|「年収の壁」問題の視点 「103万円の壁」過剰に意識(独立行政法人経済産業研究所)

実際、このフローチャートを作るのにメチャクチャ苦労しているんです。こんなのまともに判断できる人のほうが少ない。

なので、保守的に「配偶者も年収103万円に抑えておくか」ということになることに十分理解はできます。

ただ、もし、基礎控除を引き上げるなどということになれば、全納税者に影響があり、政府の試算では8兆円近い減収になるとのこと。

現在の所得税の税収は約17兆円です。そのことからも、基礎控除の引き上げというのは、税収へのインパクトが大きく、所得税の根幹に関わる部分の改正だということがわかるでしょう。

いくら減税により消費が喚起されるにしても、これだけ大きな金額が、毎年減収になることをこのまま財務省が容認するとは思えません。

これまでの減税策の例を見れば、政治家のメンツは保ちながらも、高所得者を中心に「ただし、◯◯は適用除外」などというさらに複雑なルールができることが容易に予想されます。

つまり、基礎控除を引き上げると、他に細かい調整が新たに必要になり、いくらまで働いても「働き損」はないのかの判定が、今以上に難しくなることが懸念されるのです。

本気で配偶者にとっての年収103万円の壁を解消したいのであれば、税制改正の前に、すでに税法が改正され、配偶者については年収103万円を超えても「働き損」はないことをもっと認知されるよう説明をすべきであり、企業に対しても年収制限を付した家族手当の廃止を要請するということになるのではないかと。

また、子どもの扶養控除についても、配偶者控除と同様、「合計所得金額」という基礎控除を反映される前の金額で判定がされるため、基礎控除をいくら引き上げても、この問題は解消しません。

もし、子どもについての働き控えを解消したいのであれば、その扶養控除の所得要件を引き上げればよいだけです。

たまたまなのか、合計所得金額48万円と基礎控除が48万円と同じ金額であるため、どちらも給与所得控除55万円を足した「年収103万円の壁」として語られますが、「配偶者控除、扶養控除」と「本人の減税」については全く別のものですから、年収の壁を解消するための処方箋も当然別のものになります。

年収の壁による「働き控え」が生じるのは、税法だけが原因ではなく多くの要素が絡み合っています。本気で働き控えを解消しようというのであれば、それぞれの原因について一つ一つ別々の対処が必要になります。

それなのに、「働き損」の解消という目的のために基礎控除を引き上げるというのは、「細かい鉛筆」での描写が必要なところを「太い筆」で絵を書こうとしていると言ってもよいのではないでしょうか。

とはいえ、もうこの「年収103万円の壁」の解消という名目で、基礎控除などの引き上げがされることは不可避のようです。できるだけシンプルな制度設計になることを祈念しております。

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

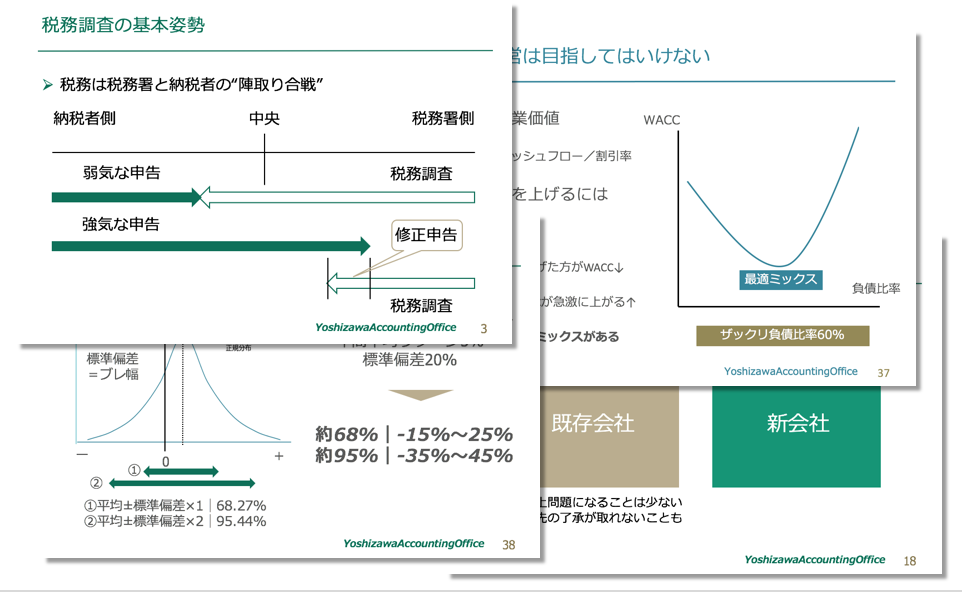

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を