役員の借上社宅家賃の算定における「固定資産税課税標準」は「住宅用地特例」の適用前後どっち?

目次

社長の節税の王道「借上社宅家賃」で収受すべき金額

高額の給与を受け取る社長にとって、通常より安い家賃で社宅に住むことで得をしながら、その得をした分については課税がされないとして人気の借上社宅家賃制度。

社長が会社に支払うべき家賃(賃貸料相当額)は、小さければ小さいほど、非課税でもらえる金額が大きくなることになります。

この最低限社長が会社に支払うべき家賃の計算については、その物件の固定資産税の課税標準額が用いられるのですが、一定面積までの住宅用地については、固定資産税の軽減措置があります。

では、この借上社宅家賃として最低限支払うべき家賃の計算については、その住宅用地の軽減措置を適用する前後どちらの金額で計算をするのでしょうか?

そこで、今回は、役員社宅の借上社宅家賃制度についてまとめてみようと思います。

借上社宅家賃制度の概要

役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば、給与として課税されません。

この賃貸料相当額は、その社宅の床面積により以下のように計算がされます。

役員に貸与する住宅が「小規模な住宅」

「小規模な住宅」とは、法定耐用年数が30年以下の建物(主に木造)の場合には床面積が132㎡以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物(主にマンション)の場合には床面積が99㎡以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加える)である住宅。

次の(1)から(3)までの合計額

(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%

(2)12円×その建物の総床面積/3.3

(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合

(1)自社所有の社宅の場合

次のイとロの合計額の1/12が賃貸料相当額

イその年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%

ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には10%

ロその年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%

(2)他から借り受けた住宅等を貸与する場合

会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

なお、床面積が240㎡を超えるもののうち、取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案し、「豪華社宅」とされたものについては、この借上社宅制度は利用できません。

床面積が240㎡以下のものであっても、一般に貸与されている住宅等に設置されていないプール等の設備や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するものについては、いわゆる豪華社宅に該当することとなります。

固定資産税の課税標準額の意義

賃貸料相当額を計算する際には、それらの物件について、「固定資産税の課税標準額」というものを用います。

これは、固定資産税を課すためにその資産の所在する自治体が独自に算定をした金額で、「賦課期日(1月1日)における固定資産の価格として固定資産課税台帳に登録されているもの」をいいます。

なお、敷地(土地)の固定資産税の課税標準額については、「住宅用地の特例」といって、固定資産税の負担軽減措置が採られています。

住宅用地の特例

・200㎡以下の部分は、課税標準額を1/6に軽減

・200㎡を超える部分は、課税標準額を1/3に軽減

では、借上社宅家賃の賃貸料相当額を算出する際には、この住宅用地の特例の適用前後どちらの金額を用いるのでしょうか?

土地課税台帳には、住宅用地特例適用前どちらの金額も記載されているため、国税庁の「固定資産の価格として固定資産課税台帳に登録されているものをいいます。」というのは全然答えになってない。

社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額|タックスアンサー

この点については、どちらを用いるのかが明確ではありませんでしたが、週刊税務通信編集部が確認をしたところ、賃貸料相当額の算出については、住宅用地の特例適用”後”の金額で計算をすることになるそうです。

その理由は、「企業側も福利厚生面から賃貸料を計算している」などよくわからないですが、まあ、安いほうを使ってもよいのですから、それはそれでいいでしょう。

税務調査で賃料の算定根拠は聞かれるが概算でも問題にはならない

ただし、実務上は、この固定資産税の課税標準を調べて賃貸料相当額を計算するというのは、あまり行われません。というかうちではまずやらないです。

というもの、賃貸物件では大家さんが固定資産税の課税標準についての提出に快く応じてくれるとは限りませんし、わざわざ役所に固定資産税の課税標準額の確認に行くのも面倒です。

小規模な住宅以外では、大抵は、実際の賃料の50%の方が金額が大きく、固定資産税の課税標準を用いることは少ないです。

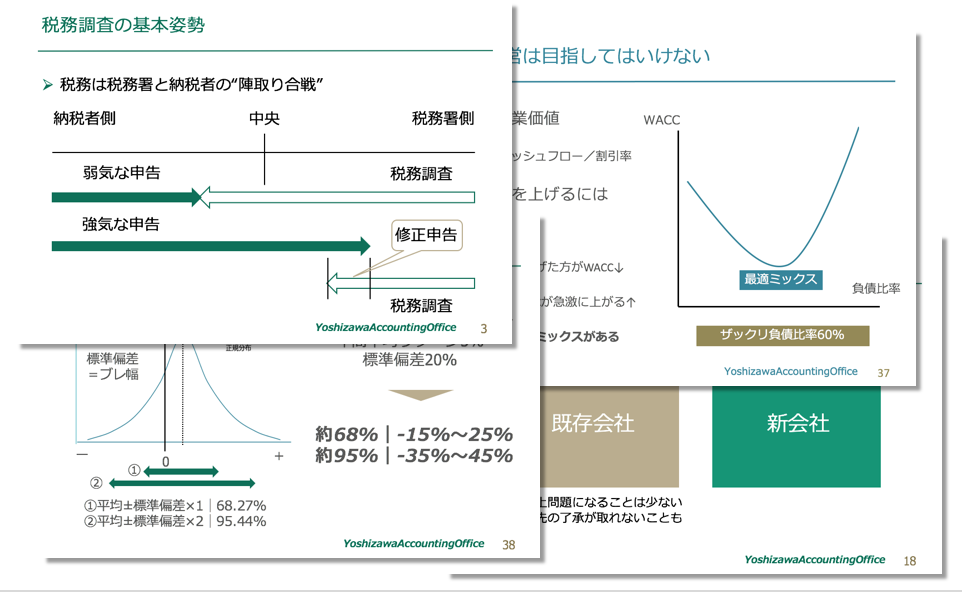

小規模な住宅についても、借り上げ社宅家賃についての計算根拠はよく税務調査で質問はされますが、「所得税基本通達を斟酌し、小規模な住宅について、他の物件から算定した賃貸料相当額は概ね6-8%であることから、水道代や電気代などの自己負担も含めて10%とした。もし、それで問題があるというのであれば、そちらで正しいと思う金額を提示してくれればそれに従うのはやぶさかではない」というと、それ以上はまず何も言ってこないです。

いくらもらうかではなく、賃貸料相当額の引き下げが節税に

ちなみに、万一、賃貸料相当額に満たない賃料しか収受していなくても、個人の所得税の課税対象となるのは、賃貸料相当額ー収受した賃料部分のみであり、実際の賃料ー賃貸料相当額部分には課税はされません。

その上、収受した賃料は法人税の課税対象になるのですから、仮に一切賃貸料相当額を収受しなくても、その賃貸料相当額について所得税の課税対象になるものの、賃貸料相当額を収受すれば、その分は法人税の課税対象となるので、その差は法人税と所得税の税率の差しかありません。

ですから、実際に、借り上げ社宅家賃をいくらもらうのかというのは、税負担軽減については大した意味はないということです。

なお、社宅の一部をテレワークなど事業用に利用しているとすれば、その利用状況に応じて、賃貸料相当額の引き下げも可能です。

この賃貸料相当額を引き下れば、実際の賃料ー賃貸料相当額として非課税の金額を大きくすることになるのですから、固定資産税の課税標準がどうかよりも、ここで頑張って勝負するようにしたいものです。

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を