経理業務でちっともAI活用が進まないワケと税理士がガチで日常的に使い倒している5つのこと

目次

AIで真っ先になくなるといわれた経理業務だが

ChatGPTをはじめとする生成AIが登場し、何度目か定かではないですが、また「経理業務は自動化されてなくなる」という話が出てきました。

26歳で独立した30数年前でも、既に「税理士はもうすぐいらなくなる」と言われおり、その後も、市販の会計ソフトやfreeeのようなクラウド会計から、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)が登場したときにも、その都度、まるで自動で決算申告ができるように騒がれましたが、私達が行う経理作業は減るどころか、ドンドン増えていく一方です。

それに対して、経理業務における生成AI導入による合理化は、実は、あまりうまく行っていません。

税理士業界のAIの第一人者である方々のセミナーを何度聞いてみても、あれだけ「AIスゴい、ヤバイことになる」と言っているのに、「じゃあ、具体的に、経理業務で何がAIで自動化できるようになったの?」と質問をすると、全く具体的な話が出てこないんですよ。

それこそ、AIに「経理業務でのAI活用の事例を教えてよ」と聞いても、これまた「こんなことも、あんなことも考えられる」というので「だから、具体的にどこが、どんなことに使ってるのか教えて」というと、急に「とにかくたくさん事例はあるけど、それは、教えられない。なぜ、教えられないかというと・・・」などと言い出す始末です。

新しいものはとりあえず試してみる私としては、当然のように生成AIは使い倒してはいるのですが、どうもAIは少なくとも現時点では経理処理には不向きなんじゃないのかなと思えてきたのです。

そこで、今回は、経理業務でAIへの置き換えがイマイチ進まないそのワケと、実際に私が、日常的に使いながらその効果を実感している具体的なAIの活用方法についてまとめてみようと思います。

経理業務そのもので生成AIがうまく機能しないワケ

100%の精度を求める作業は生成AIに馴染まない

よく言われることですが、生成AIというのは、WEB上の情報の中からつながる確率の高いものを示すものだということです。

そのため、合っていることも多いですが、自信満々に間違ったことを言うこともあります。

それに対して、経理作業というのは、100%合って当たり前であり、1,000個のうち1個間違いが混じったとして、「それは仕方がない」というわけにはいかないんですね。

つまり、そもそも、AIは経理作業に向いていない可能性が高いのです。

一般的に、経理作業は、会計ソフトなどのシステムを利用する場合、インプットについては厳しくチェックするものの、インプットに間違いがなければ、そこから出されたアウトプットの計算は合っているものとしています。

例えば、会計ソフトが出す試算表について、「本当にこの計算や合計が合っているのか?」というチェックを行うことはまずありません。

しかし、自分で生成AIを利用して自動化した場合には、そうはいかないでしょう。

それこそ、アウトプットされた資料について、計算があっているのかを電卓で再集計を行わなければならないことになるはずです。

ただ、これは、そのアウトプットの責任を誰が負うのかということでもあります。

市販の会計ソフトを利用していれば、そのアウトプットが合っていると思えるのは、ベンダーがその計算結果に責任を負っているからです。

ですから、もし、生成AIによる経理処理の自動化がなされるとすれば、どこかのシステムベンダーがそのアウトプットに対する責任を持てるようなシステムを開発したときであり、我々が対応するのもその時で十分でしょう。

自分で生成AIを使って作ったものでは、そのチェックと修正のほうが時間がかかってしまう。それが、現時点で、今ひとつ経理業務でAIによる代替が進まない理由だと思われます。

このあたりは、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の現状も同じようなものだと言えるでしょう。

未だに紙の資料が山盛り

もう一つ、経理業務で思うように生成AIによる代替が進まないのは、未だに紙の資料が多いということだと言えます。

当たり前ですが、AIが機能するのは、情報がデジタル化された世界でのことです。

経理業務で、生成AIの活用が進まないのは、そういうことかなと。

もちろん、その紙の資料をスキャンし、生成AIによりデジタル化することも考えられ、実際にそのような取り組みを行っている部分のあるのですが、やはり、精度とそのアウトプットについての責任の問題に収れんします。

自分で、スキャンしたデータを生成AIでデジタル化しても、そのデータが合っているのかのチェックのほうが、かえって時間がかかってしまう。

それならば、お金を払うことで、誰かに責任を持ってやってもらったほうがいいでしょう。

スキャンされたデータから会計ソフトへの入力代行業務について、創業当初は「AIによるロボット記帳」を謳っていた某社も、今では、その文言をそっと外し、「ベトナムで人が入力作業を行っている」のもそういうことなのでしょうね。

実際に効果を実感できる日常的な使い方

生成AIを使うとこんなこともできるのか!とその瞬間は感動するのですが、いつしか、使わなくなっていることも多いものです。

そのような中で、現時点でも、私が日常的に使い倒していることには、こんなものがあります。

自動化のコードを書いてもらう ★★★

Officeソフトなどでよく行う操作手順は、「マクロ」として登録しておくことで、繰り返し作業や複雑な操作を自動化し、業務効率を向上させることができます。

複雑なルール設定をするには、VBAというコードを書く必要があるのですが、プログラミングの基礎知識が必要になってきます。

しかし、生成AIに「こんなことをしたい」と依頼すると、そのために必要な手順を丁寧に教えてくれるのです。

例えば、私はセミナーのお申し込みの受付にGoogleフォームを使っているのですが、スクリプトという機能で、このフォームに申し込みがあった時点で、自動でメールの返信をするようなことも可能になります。

全く知識がないと、とても大変なことが、生成AIに「こういうことをやりたい」と伝えるだけで、操作方法だけでなく、具体的なコードまで書いてくれるのです。

私も最初は、そのままではうまくいかなかったのですが、「ここがうまくいかないけど、何がいけないの?」と質問をすると、嫌な顔せずに何度でも丁寧に「こうすればよい」と対処法を教えてくれます。

プログラムのコードは、Web上に山ほど出ているので、AIには得意分野なのです。

おかげで、GAS(Google Apps Script)などよく知らず、自分でスクリプトを組んだ時にはエラーばかりだったものが、AIの指示通りに進めることで、申し込みがフォームに入ったタイミングで、税額計算も行ったインボイス(適格請求書)も自動で送付することが可能になりました。

さらに、セミナーに行って教科書を見ながら学んだ時には、ちっとも覚えなかったものが、自分がこうしたいと願った機能のベースとなるコードがあることで、その仕組みも理解できるようになってきています。

AIによる自動化というのは、AIそのものが自動で処理をしてくれることを期待するのではなく、これまでのシステムに自動で処理を行うための指示の方法を教えてもらうことと考えたほうが良さそうです。

ミーティングのメモ・議事録作成支援 ★★

うちは、ほぼすべてのミーティングがZoomで行われているのですが、昔は楽勝だったメモを取りながら人の話を聞くということが、年齢が上がってきてしんどくなってきました。

そんな時に、ミーティングの内容を自動で文字起こしと概要をまとめてくれるZoomのAI Companion機能は役立ちます。

ミーティング終了後に送付されてくるミーティングの概要を自分でまとめてGoogleKeepに保存しています。

議事録を全社的に作成・共有をするのであれば、スマート書記、NottaなどのAI議事録ツールを使ってみたり、ChatGPTにZoomミーティングの全文文字起こしをまとめてもらうということも考えられますが、対顧客の情報もあり、情報漏洩などへの対処は丁寧に行う必要があるでしょう。

イラストを作成する ★

これまでは、AIがイラストを作成すると「謎の呪文」のような文字が並び、実用的とは言えなかったのですが、ChatGPTでは「ジブリ」風など各種のイラストが生成できるようになりました。

著作権への配慮は必要ですが、セミナー用のバナーやブログのイラストなどで、十分使えるものが作成できます。

ちなみに、このブログのアイキャッチの画像もChatGPTが作ったものです。

作成した原稿のレビューに ★★

ブログ記事やレポートなどをAIに自動的に作成させることは、間違いが多い上に、他人の文章を無意識に盗用してしまうリスクもあります。

その上、Googleも生成AIに書かせたものをそのまま掲載した記事については「最低の品質」と評価するとのことなので、生成AIによる記事作成の自動化はおすすめしません。

ですが、自分の書いた原稿について、誤字脱字がないかの校正をはじめ、「この原稿についての疑問点や想定される反論を教えて」というレビューであれば、実際に効果を実感し、日常的に活用しています。

この原稿の校正もAIが行っていますし、実際に、セミナーや書籍についても、生成AIに原稿を読ませた上で、疑問と反論を把握することで、その疑問を先回りして解消したり、反論されても良いように準備をしておくことが可能になっているのです。

マニュアル・レポートの家庭教師として ★★★

生成AIは、自信満々にウソを言います。

それを避けたいというのであれば、参照するデータを信頼のおけるものに限定すればよいことになります。

Googleが提供するNotebookLMというサービスは、参照するデータは、自分で選べます。

その上で、そこに書いていないものは「書いていない」と回答するので、信頼感は高いと言えます。

この自分が信頼する出所のレポートをNotebookに読ませると、その読み込んだレポートの内容を要約し、こちらの質問に適宜答えてくれる家庭教師のような存在になるのです。

もう、本やレポートをすべて読む必要はありません。

例えば、社内の分厚いマニュアルなどを読ませれば、いちいち該当箇所を探さなくても、どうすればよいのかを答えてくれます。

あるいは、これまで担当することのなかった業界のお客様と新規に顧問契約をする際にも、このNotebookLMにその業界のレポートなど読み込ませておくことで、瞬時にその業界の事情通になることも可能なのです。

その上、とうとう日本語でも、このレポートのまとめを対談風に二人で解説までし始めました。

セミナーのネタ作りのために使っていましたが、もはや、有料でのセミナー自体がなくなりそうです。

過度な期待はせず、まずはできることから

生成AIについては、勝手に何でも自動化できるかのように考えては、勝手に失望し、「あんなの使い物にならない」という評価をする人もいるかもしれません。

ですが、そもそもAIが得意なことと得意ではないことを理解し、できることから活用すれば、今でも間違いなく生産性を向上させるツールとなるのです。

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

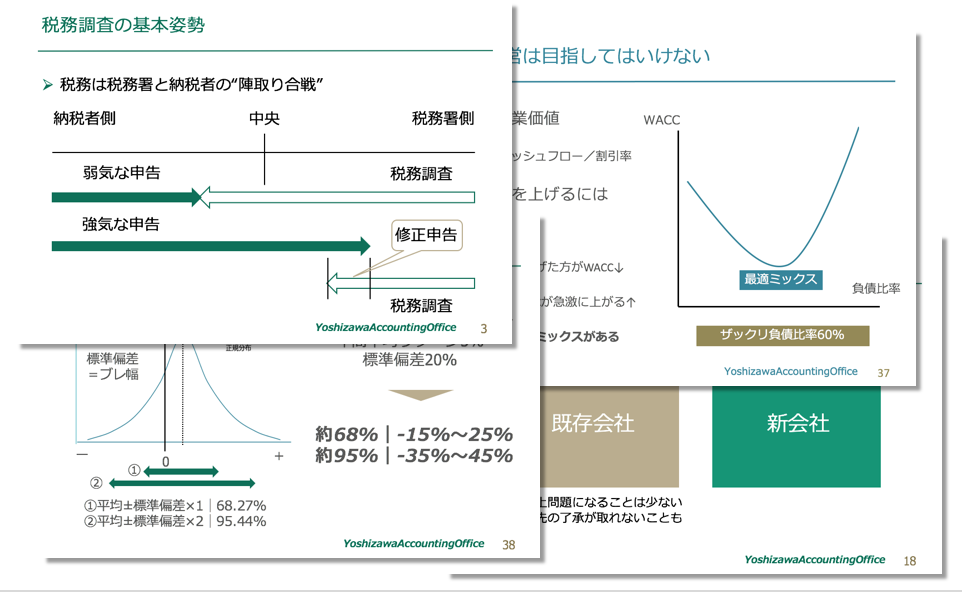

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を