日本の超長期の国債の価格がダダ下がりしてますけど、中小企業の融資環境にはどんな影響があるのだろう

目次

物価高対策として、野党は消費税減税の大合唱。

一部の野党は、「減税の財源が足りなければ、国債発行すればいいじゃん」とのことですが、その裏で、すでに市場では、長期金利はバンバン上がり、過去に発行された超長期の日本国債の価格はダダ下がりなんですね。

これは、「日本国債は大丈夫なの?」という市場からの警告であると専門家の中では捉えられているようです。

超長期の国債は、生命保険会社や地方銀行が多数保有しているわけで、その価格がダダ下がりということになると、地方銀行は大丈夫なのかな?と心配になります。

なにせ、地方銀行の窮状による「貸し渋り」「貸し剥がし」なんてものを経験してきた世代ですので。

そこで、今回は、超長期の国債の価格がこのまま下がり続けると、中小企業の融資環境にどんな影響があるのか、専門外のことなので、AIに聞いてみました。

今回使ったのは、推論に強いと言われるGemini2.5flashです。

新発40年物国債利回り、過去最高に 3.675%に急上昇

新規発行される償還期間が40年という超長期国債の利回りが、一時期、過去最高の3.675%に急上昇したと。それも年初から1%も上がっているんだそう。

データ|松井証券

利回りが上がったとなれば、なんとなく良いことのように思えますが、要するに国債を安く売るなり、高い金利を付けないと売れないから利回りが上がったということなので、国債を発行する日本政府としては、嬉しいことではないです。

すでに発行された超長期の国債についても、新規に発行される国債の利回りが高ければ、そっちのほうが投資家にとっては魅力的なので、すでに発行された国債の市場での魅力は薄れ、売りたくても安くしか売れないということです。

これだけ、新発の国債の利回りが上がっているというのは、既発の超長期の国債の価格はダダ下がりということ。ここ5年で50%くらい下落したとの試算もあるようです。

それらの多くを保有しているのが、生命保険会社や地方銀行ですから、その含み損も相当大きなことになっているはず。

実際には、日本生命保険が保有する日本国債など国内債の含み損が、3月末時点で3兆6000億円と1年前の3.6倍に拡大したとのことです。

日本生命、国内債含み損が3兆6000億円と3倍超に拡大-金利上昇で|Bloomberg

含み損が大きくなると金融機関はどうするのか?

そこで、「日本の超長期国債の価格が大きく下落しています。地方銀行が多く保有していますが、銀行の融資姿勢にどんな影響がありそうですか?」と聞いてみたところ、Geminiの回答は次の通り。

なお、太字は私がつけたものです。全部読むのはしんどいという人は、太字だけでも読んでみてください。

日本の超長期国債の価格下落は、それを多く保有する地方銀行の融資姿勢に複数の影響を与える可能性があります。主な影響は以下の通りです。

含み損の発生と自己資本への影響:

国債価格の下落は、保有している国債に評価損(含み損)を発生させます。特に、「その他有価証券」として保有している場合、その評価損益は自己資本に直結する可能性があるため、自己資本比率を悪化させる要因となります。自己資本比率が低下すると、銀行はリスクを取る余力が小さくなります。

リスク許容度の低下と融資基準の厳格化:

含み損の発生や自己資本の圧迫は、銀行全体の信用リスク許容度を低下させます。これにより、新たなリスクを取ることへの慎重姿勢が強まり、企業への融資審査が厳格化される可能性があります。担保や保証を重視したり、融資先の経営状況をより厳しく評価したりする傾向が強まるかもしれません。

新規融資や積極的な融資への抑制:

経営体力が損なわれたり、将来の不確実性への懸念が高まったりすることで、新たな融資や、成長分野などリスクを伴う融資に対する積極性が失われる可能性があります。資金繰りを慎重に行う必要から、手元資金を厚く保とうとする動きも出るかもしれません。

利ざや改善圧力と融資への影響:

超長期金利の上昇は、理論的には将来の貸出金利の上昇余地を示すものですが、既存の国債ポートフォリオで含み損を抱える中では、積極的に新たな融資で利ざやを稼ごうとするよりは、まずポートフォリオの立て直しやリスク管理に経営資源が向かう可能性があります。

これらの影響の大きさは、各地方銀行が抱える超長期国債の含み損の規模、自己資本の厚さ、収益力など、個別の体力によって異なります。

しかし、全体としては、国債価格の下落は地方銀行のリスク回避姿勢を強め、結果として企業向けの融資、特にリスクを伴う融資に対して慎重になる方向に作用する可能性が高いと考えられます。

ただし、銀行としても地域経済の活性化という使命があるため、一律に融資が停止されるわけではありませんが、以前に比べて融資を受ける際のハードルが上がることは十分に考えられます。

「自己資本比率が下がると」というのは、「貸し渋り」「貸し剥がし」の時によく聞いたフレーズだなと。

あのときは、不動産価格の下落でしたが、今回の保有する日本国債の価格下落は、融資にどう影響するのでしょうかね。

金利が上がるのは、銀行にとっては、融資の利ざやが拡大することで、P/L(損益計算)にはプラスなのでしょうが、B/S(所有財産)にとっては、大きくマイナスをもたらしていそうです。

過去に国債価格が下落した国はどうなったんだろう?

そこで、「過去に長期の国債が下落した国はあるの?その時の融資の環境はどうなった?」と聞いてみました。

それに対するGeminiの回答は次の通り

はい、過去に長期・超長期国債の価格が大きく下落(利回りが急騰)した例はあります。特に、中央銀行がインフレ抑制のために急速に金融引き締めを行った時期によく見られます。

代表的な例としては、1970年代後半から1980年代初頭にかけてのアメリカが挙げられます。

当時の状況:

背景: この時期のアメリカは、高いインフレ率(スタグフレーション)に悩まされていました。

金融政策: 連邦準備制度理事会(FRB)は、ポール・ボルカー議長の下で、インフレを退治するために歴史的な規模の金融引き締めを行いました。政策金利を大幅かつ急速に引き上げました。

国債市場への影響: 政策金利の引き上げは、長期金利にも波及し、米国の長期国債利回りはそれまでの水準から大きく、時には10%をはるかに超える水準まで急騰しました。これは、長期国債の価格が大幅に下落したことを意味します。

その時の融資環境への影響:

借入コストの急騰:

企業の設備投資や個人の住宅ローンなど、あらゆる借入の金利が急激に上昇しました。住宅ローン金利が10%を超え、時には15%近くに達するなど、借り手にとって非常に厳しい状況となりました。

融資需要の減退:

借入コストが高騰したため、企業も個人も資金を借りることに慎重になり、融資の需要が大きく落ち込みました。

銀行の融資姿勢の厳格化:

金利上昇は経済活動を鈍化させ、景気後退(リセッション)を引き起こしました。

これにより、企業の業績悪化や倒産が増加する懸念が高まり、銀行は貸し倒れリスクを回避するために融資基準を厳しくしました。担保評価が厳しくなったり、融資審査に時間がかかったりするなどの影響が出ました。

金融機関の経営への影響:

金利の急激な上昇は、金融機関が保有する低金利で発行された債券に大きな評価損をもたらしました。

また、高金利下での景気悪化は、企業の債務返済能力を低下させ、貸し倒れ損失を増加させる要因ともなりました。

これらの要因が、金融機関の経営体力を圧迫し、融資姿勢をさらに慎重にさせる側面もありました。

このように、過去に超長期国債を含む長期金利が急騰した局面では、融資環境は借り手にとって著しく悪化し、銀行もリスク回避的な姿勢を強める傾向が見られました。

現在の日本の状況は当時のアメリカとは多くの点で異なりますが、「金利上昇が国債価格を下落させ、それが銀行の経営や融資姿勢に影響を与える」というメカニズム自体は共通する部分があると言えます。

要するに、歴史を振り返ると、金利上昇が景気悪化を呼び起こすとともに、銀行の融資姿勢も厳しくなるということは不可避のようです。

金融引き締め期への対応を今から考えておこう

どの業種も人は足りていないし、賃上げもされている。中小企業でさえ、4.83%と過去最高の賃上げを実現しています。

中小企業、賃上げ率最高4.38% 利益より人材確保優先も|日本経済新聞

その上、高額商品を売るデパートも好決算。要するに、日本はそこそこ「景気が良い」わけです。

それでもその実感がないのは、賃上げ以上に物価が上がっているから。それだけ、「景気が良い」中での経済対策としての減税や給付金支給は、かえってインフレを加速する懸念もある。

そこで「急加速するインフレをいい加減なんとかしろ」との声が高まれば、日銀も政策金利のさらなる引き上げにも着手せざるを得ないのではないでしょうか。

税理士としては、減税のちょっとのメリットを享受するよりも、その反動で金利が上がって、景気低迷し、お客様が苦境に陥る方がはるかに怖いんですよ。

これまで10年以上続いた異次元の金融緩和で大した努力もせずに融資を引き出せていたのが、いよいよ、金融引き締め期に入るのかも。

とはいえ、何ができるかというと、借りる側としては、これまでの資金繰り表すら提出を求められないようなユルユルの資金調達は忘れて、資金需要と返済計画と保全についての情報を金融機関に事前に提示するという「真っ当な金融機関対応」を今からできるようにしておくしかないということでしょうね。

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

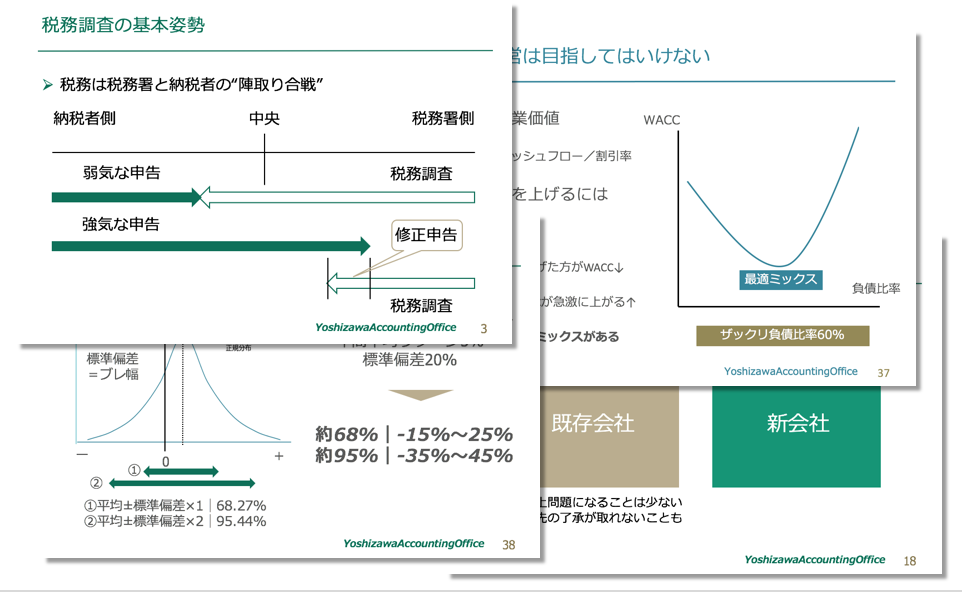

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を