つぶれる会社とつぶれない会社を分ける6つのキーワード

目次

どの業種でも「良い会社もあれば悪い会社もある」というけれど

お客様との話でよく出てくるのが「最近はどんな業種が儲かっているのか?」ということ。

私の答えは決まって「どの業種でも良い会社もあれば悪い会社もありますよ」というものです。

ただ、いろいろな業種のお手伝いをさせて頂くと「金銭的に有利な会社と不利な会社」というか、そもそも「つぶれやすい業種とつぶれにくい業種」というものはあるのではないかという気がしています。

そこで、今回は私が25年の経験の中でビジネスモデルを組み立てる方にアドバイスをする際に必ず検討をしている「金銭的に有利な会社と不利な会社を分ける6つのキーワード」について、この本から転載をしてみようと思います。

金銭的な有利不利を分ける6つのキーワードで「無敵の会社」をつくろう

そもそもお金の残りやすい業種とお金の残りにくい業種がある

「先生に『料亭でお金を残す相談はないだろう』といわれたので、今日は居酒屋ですが勘弁してくださいね」

「もちろん、構いませんが、この間の話は理解していただけましたか?」

「ええ、会社のお金の流れとそこからお金の残すための技術は良くわかりました。全部できるかはわからないけどできるところから早速やってみることにしますよ」

社長は、おしぼりで手を拭きながら、大ジョッキのビールの注文をしている。

「そういえば、社長さんたちって、私にどの業種が儲かるのかってよくお聞きになりますよね」

「まあね。確かに他の業界のことは気になりますよ」

「私の答えは、いつも『どの業種でも儲かっているところもあるし、儲かってないところもある』というものでしょ」

「そういえば、そうだったかなあ」

「でも、実は「お金の残りやすい業種」と「残りにくい業種」がもともとあるんですよ。」

「え?そうなんですか?なんとなくは感じていたけど、やっぱりそうなんだ」

「私もこの仕事を20年やってきて、お金の残りやすい業種とお金の残りにくい業種はどこに違いあるのだろうと考えてきましてね。その違いをお金の残る業種とお金の残らない業種を分ける6つのキーワードにまとめてみたんですよ」

「へえ、それは是非聞きたいですね」

「今までしてきた話のまとめにもなるので、お聞きください」

★「お金の残りやすい業種」と「お金の残りにくい業種」が実際にはある。その違いは6つのキーワードがにまとめられる

(1)粗利益率

「何度も説明しましたが念のため申し上げると、粗利益とは売上高から原価を差し引いた『利ざや』のことです。この利ざやが売上高に占める比率のことを粗利益率と言います。」

「利ざやである粗利益こそが企業活動の源泉と言ってもよいでしょうね。ここからみんなの給料や家賃、金利などすべてをまかなうのですから」

「そういうことだろうな」

「実は、この粗利益率はお金が残りやすいか、残りにくいかを分ける最も大きな要素なのです」

「ほう、そうなんだ」

「というのも、粗利益率が高ければ、販売手数料を支払って他の人に販売をしてもらうこともできますが、粗利益率が低くては他人の手を借りた拡販もむずかしいでしょう。」

「そりゃそうだよ。金ももらえないのにわざわざ頭を下げて売りにいくわけないもの」

「さらに、粗利益率が低いと立て替えるべき運転資金も大きくなりがちです。例えば同じ1000円の商品を売ったとしても、粗利益率が高ければ仕入先に支払う金額は小さいけど、粗利益率が低ければ、先に仕入先に支払う金額は大きくなるわけですから」

「まあ、粗利益率が低いということは原価が高いということだから、当然そうなるわな」

「ですから、粗利益率が高いビジネスはお金が残りやすく、粗利益率の低いビジネスはお金が残りにくいといえます。」

「うん。これは、商売をやっていればみんなわかるだろうな。毎日、売上高を増やす方法と同じくらい粗利益率をどうやったら上げられるかを考えているからな」

枝豆をつまんだ後、社長は大ジョッキを大きくあおった。

「さすが、社長。よくわかってらっしゃる。ちなみに、業種で言うと清掃業などのサービス業の粗利益率は比較的高いものの、卸売業などは粗利益率が低いと言えます。」

「ですから、その粗利益率の低い卸売業であれば単に商品を販売するだけでなく、その商材の修理やメンテナンスなどの粗利益率の高い仕事も一緒に受注をするなどして少しでも粗利益率を高める工夫がお金を残すことにつながるでしょうね。」

(2)必要運転資金

「これも繰り返しになりますが、運転資金の本来の意味は、商品を仕入れ販売をし代金を回収するという一連のサイクルの中で発生する立替金ということです。この立替金が大きいということは、その分自分の手許のお金は少なくなります。」

「売掛金が得意先に無利息でお金を貸しているだの、在庫が商品に姿を変えて眠った現金だって先生に言われたのはびっくりしたよ。それがこんなにあったらうちにお金がないわけだよな」

「ですから、必要な運転資金の小さくてすむビジネスはお金が残りやすく、必要な運転資金の大きいビジネスはお金が残りにくいと言えます。」

「ちなみに、業種で言うと理容業のようなサービス業は、在庫も少なくすぐにお金をもらえるため必要運転資金が小さく、原材料や製品をたくさん抱える製造業や卸売業は必要運転資金は大きくなります。」

「じゃあ、先生。在庫もなくて前金でお金をもらう商売なら、必要運転資金はマイナスになるんですかい?」

「ええ、そうですね。そういうビジネスだと『お金が寝る』ということとは無縁のはずです。ただ、そういうビジネスが経営不振で破綻したときは大変ですよ。例えば英会話教室などが破綻したら生徒みんなが授業料を踏み倒されたことになりますから。潰れそうだからと新規募集をやめるわけにもいかないし、引き際がすごくむずかしいんです。」

「へえ、そうなんだ」

「いずれにしても、できるだけ必要運転資金を小さくするには、売上債権を早期に回収し、在庫を適正額にし、仕入債務の支払をできるだけ遅くする必要があります。必要運転資金の小さいサービス業であっても年間契約のように一括して前納してもらえるサービスを付加するなどの工夫が、もっとお金を残すことにつながるのです。」

(3)リピート率

「社長は、ライフタイムバリューという言葉を聞いた事がありますか?」

「なんです、それ?」

「一人の顧客があなたの会社に生涯でもたらす利益の事を「ライフタイムバリュー」といいます。このライフタイムバリューが大きい方がビジネスとしては有利です。」

「そりゃそうだろうな。たくさんの利益をもたらしてくれるお得意さんが多いということなんだろうから」

「同じ顧客が同じ商品をどれだけ購入し続けてくれるかという特性を『リピート率』と言います。ライフタイムバリューが大きい商材はこのリピート率が高いものが多いのです。」

「前にも言いましたが、既存顧客に再販売するコストのほうが新規顧客の獲得コストよりもはるかに安いのですから、同じ人が何度も購入をしてくれるビジネスは、売上高も安定的であるし、顧客獲得のためのコストも相対的に安くてすみます。そのためリピート率の高いビジネスはお金が残りやすく、リピート率の低いビジネスはお金が残りにくいのです。」

「そりゃそうさ。営業だって飛び込みのほうがルートセールスよりはるかに大変だもの」

「例えば、ADSLや光通信などのサービスは一度契約してもらえばその後も継続して利用される確率は高いでしょ」

「ああ、うちもまた設定で面倒な思いをしたくないから、ずっと同じところで契約しっぱなしだな」

「じゃあ、看板やポストなんかはどうでしょうね。消費者に直接販売しようとすると、どんなに商品に満足をしてくれたとしてもその人が次に購入してくれるのはおそらく次に家を建て替える時ですよね。」

「いくら気に入ったからといって家にいくつもポストをつけたり、看板を毎年買い換えているという家はないだろうな」

「だから看板やポストのような商材はいくら個人客から引き合いがあるからとネットで通販をしてもリピートして購入をしてくれないので、多くの場合、広告費をカバーしきれないんです。」

「一方で、健康食品のようなもともとリピート率の高い商材なら、せっかく購入してくれた人の取りこぼしが少なくなるように適切なフォローをすることでリピート率はもっと上がり、お金を残すことにつながります。」

「ああ、社長が今吸っているタバコ。これなんかリピート率の高い商材の最たるものでしょうけど」

禁煙すると言いながら一向にタバコを止めない事をとがめられているようで、社長はむせ返った。

「なるほど、こうやっていろいろな角度で見ていくと面白いもんだな」

「そういえば、うちの近所の理容室はそれほど流行っているようには見えないけど、私が子供の頃からずっと商売続けているもの。確かに理容室は粗利益率はほぼ100%だし、在庫も少なく代金もすぐもらえるので必要運転資金も小さいし、髪だって必ず伸びるからリピート率も高いよね、先生」

「そういうことでしょうね。お金が残りやすいので潰れにくい業種だとは思います。事実、統計を見ても理容業の廃業率って他の業種よりもずっと低いんですよ。もちろん、売上高が少ないとお金は残りませんけど」

(4)労働生産性

「よく、社長たちは手離れが良いとか良くないとか言うでしょ。」

「ああ、いつまでも作業に時間がかかり人をたくさん必要とする商売はよく『手離れが良くない』とか言ったりするね」

「その手離れの良し悪しを『労働生産性』といいます。要するに、一人当たりどれだけのお金を稼ぐかということです」

「その労働生産性を表す指標に労働分配率というものがあります」

「なんか、言葉だけは聞いた事があるぞ」

「会社が新たに稼ぎ出したお金をどれだけ人件費をして配分したかを労働分配率と言います。 この比率が高いということは従業員にやさしい会社であるかのようです」

「まあ、従業員にたくさん配分しているんだからそうなんだろう」

「しかし、実際にはそうでもないのです。既に労働分配率が高いということは、もうこれ以上給料の上がる余地は小さいし、売上高が減少したときには『のりしろ』がないのですぐに人件費に手を付けなくてはいけない売上高の変動に弱い会社であるということなのですから」

「おお、そうか。確かに簡単に人件費に手を付けることはできないが、余力がなければ人件費を削らざるをえないものなあ」

「先ほど、お金が残りやすいといった理容業はこの点では不利でしょうね。何せ一人の理容師がハサミをいくつも使って同時に複数の人のカットはできないですから」

「まあ、そういうことになるな」

「今後の少子高齢化と社会保険料負担の増大により、人件費は何もしなくても上がっていくと考えたほうが良いでしょう。そのため、一人当たりの生産性を高めていくことが生き残るためには重要なのです。」

「ですから労働生産性の良い会社はお金が残りやすく、労働生産性の悪い会社はお金が残りにくいことになります。」

「うん、確かに年々社会保険料は上がっている。どう考えてもこれからも増えるのは間違いないだろう」

「例えば、不動産賃貸業などはあまり人を必要としない手離れの良い業種ですが、製造業などは多くの人を必要とする手離れの良くない業種だと言えます。」

「少しでも労働生産性を上げるには、無駄な作業を省き仕事を簡単にした上で普通の人が普通以上の働きをしてくれるような仕事を『見える化』する工夫が大切なのです。」

(5)設備投資

「社長、会社のお金が寝てしまう大きな原因とはなんでしたっけ?」

「確か、『運転資金』と『設備投資』でしたよね。」

「さすが社長、よく理解できていますね。」

「設備投資というのは一旦投資がされるとその回収までには長い時間が掛かります。そのため長期間お金が寝てしまい、その分手許のお金は少なくなります。」

「どれだけ最新鋭の機械を入れるかが勝負の決め手というような競争の激しい製造分野だと、数千万円の機械を毎年購入していかなくてはいけません。それこそ、工場の中に何台も高級外車が並んでいるようなものです。その分手許のお金は少なくなります。」

「つまり、設備投資の必要性が低いビジネスはお金が残りやすいものの、設備投資の必要性が高いビジネスはお金が残りにくいと言えます。」

「私は機械より、ベンツのほうが欲しいけどなあ」

「誤解しないで頂きたいのは、設備投資が悪いというわけではありません。それなら機械なんか使わず全部手で作れということになってしまいます。そういうことではなく、その必要性が高いとどうしても手許にお金が残りにくいという特徴を申し上げているのです」

「ちなみに、この製造業では機械や工場そのものなど多額の設備投資が必要ですが、不動産仲介業であれば極端に言えば携帯電話一本でも事業ができる。この差はやっぱり大きいです」

「設備投資が競争の源泉だというのならば仕方ないけど、思いつきだけでいろいろな新規事業に手を出すことはやめたほうがいいですよ、社長」

「はあ、よくわかりました」

いつも新しいことばかりに飛びついては従業員を戸惑わせている社長はバツの悪そうに頭をかいた。

(6)参入障壁

「社長、ビジネスでは市場が大きいのと小さいのではどっちが有利ですか?」

「そりゃ市場が大きい方が売上は増えるだろうな」

「では同じ市場にライバルが多いのと少ないのはどっちが有利ですか?」

「そんなの、ライバルが少ないほうが有利に決まっていますよ」

「だからビジネスは市場が大きくてライバルが少ないのがもっとも有利だと言えます。しかし、そのような市場にはライバルも進出してきます。その時に進出を妨げるハードルが『参入障壁』です」

「ですから、参入障壁の高いビジネスはお金が残りやすく、参入障壁の低いビジネスはお金が残りにくいのです。」

「例えば、その事業を行うのに資格や免許が必要であれば、それが参入障壁です。また、新規にビジネスを始めるのに多額の資金や高い技術が必要であればそれも参入障壁だと言えます。医師や弁護士、医薬品製造業などは参入障壁が高いのに対し、清掃業やホームページ制作などのビジネスは参入障壁が低いということになりますね」

「なるほど、もちろんその中に入ること自体大変なんだろうけどなあ」

「業種自体の参入障壁が低くとも、顧客との結びつきを強化することで比較検討されないようにしたり、レベルのまだ低い新規参入者が追いつけないような高いクオリティのサービスを生み出す仕組みを一気に整備をしてしまうなど、後発に対する参入障壁を高める方策はあるでしょうね」

「ああ、あとは『ウエットな人間関係』って言うのも意外と大きな参入障壁になるんですよ、先生。要するに顧客に価格だけで比較されないようにすること自体が外敵の侵入を妨ぐ『城壁』になる」

「なるほど、それは現場で培った知恵ですね。勉強になりました」

「さて、今までの6つのキーワードをまとめると小さな企業であってもどんな時代も勝ち残る「無敵の会社」がイメージできるでしょう。」

「う~ん、どうだろう。一体どんな商売なんですか?」

「それは、ニッチ市場でブランド構築されファンが継続購入してくれるため、粗利益率が高く運転資金が小さくてすむ。運営組織は小資本・少数精鋭である。その結果として低コストでの資金調達や無借金経営も実現する会社だということです。」

「ん?よく考えたら、それって先生の事務所のことじゃないのか?紹介だけで放っておいても新しいお客さんは来るみたいだし、粗利益率は100%だし、在庫はないし、顧問料は毎月入ってくるし、会社の中には先生しかいないし、設備投資もいらないし・・・」

ビールが回って赤ら顔の社長が、にやけながらそうつぶやいた。

「ま、まあ、それはいいとして」

「『無敵の会社』なのですからそう簡単に実現するわけではありませんが、何をどうすれば良いかという手段がわからなくては改善のしようがありませんよね」

「可能性のある改善策を一つでも実施することで少しでも無敵の会社に会社を近づけて行ってください。その過程できっと会社にも社長自身にも望みどおりのお金が残る体質になっていることでしょう」

「なるほど、よくわかったよ。できることから少しずつ改善をしていくから、これからもどうぞよろしくお願いしますよ、先生」

★「無敵の会社」とは小資本・少数精鋭でありながら粗利益率とリピート率が高く、必要運転資金が小さい。その結果、低コストでの資金調達を実現できる会社

<出典>

|

つぶれない会社に変わる! 社長のお金の残し方 吉澤 大by G-Tools |

9割の人が間違えている「会社のお金」無料講座公開中

「生命保険なら積金より負担なく退職金の準備が可能」

「借金するより自己資金で投資をするほうが安全」

「人件費は売上高に関係なく発生する固定費」

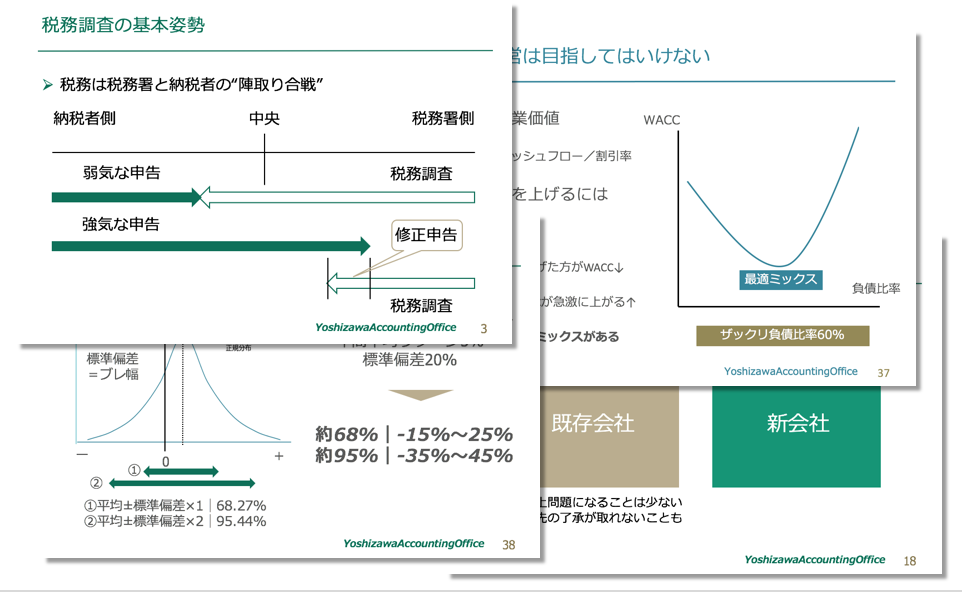

「税務調査で何も指摘されないのが良い税理士」

すべて間違い。それじゃお金は残らない。

これ以上損をしたくないなら、正しい「お金の鉄則」を